吳瓊媛在2006年發現了「piggyBac」基因作為載體的能力,具高度潛力能取代病毒、用於開發人類基因治療的基因體改造系統,研究並發表在《PNAS》期刊上。為了實現piggyBac在臨床上的強大潛力,她毅然創業成立先驅生技;而除了「非病毒基因載體」外,團隊也進一步結合其專利的細胞培養、緩衝液,及標靶基因篩選系統,成為「qCART」平台,不但有效降低CAR-T療法製備成本,更有望克服目前CAR-T療法僅能用於血液腫瘤的限制,攻入實體腫瘤領域。

撰文/巫芝岳 攝影/吳培安

自諾華(Novartis) Kymriah於2017年取得美國食品藥物管理局(FDA)批准後,「嵌合抗原受體T細胞療法」(CAR-T)一夕間成為眾多癌友的曙光,各大廠、新創公司紛紛投入。

不論是CAR-T或基因療法,都需經過以「載體」將特定基因片段送入目標細胞內的過程;載體相關技術也因此成為各研發團隊的獨門秘訣。

除了目前最常見的病毒載體,「非病毒載體」由於具較高的安全性、能突破病毒的某些限制(如:基因承載量),因此更為受矚。

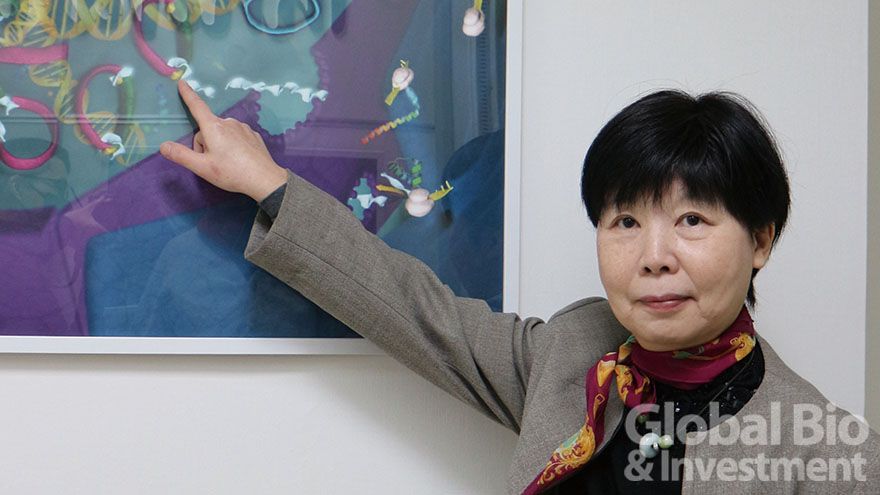

在臺灣,也有一家以「非病毒載體」相關完整技術為主力的生技公司―由前長庚大學分子醫學研究中心研究助理教授吳瓊媛,於2018年創辦的「先驅生技」,全心投入這項有望解決CAR-T「難攻入實體腫瘤」困境的技術研發。

吳瓊媛在范德比大學(Vanderbilt University)攻讀博士時,曾加入當代基因轉殖胚胎鼠先驅Dr. Hogan的研究團隊,爾後,有感胚胎發育的研究已經變成制式化的工作,後來轉而加入被譽為「天才科學家」的知名神經科學家Dr. Peter Kolodziej門下,開始研究基因與周邊神經發育的關聯,並順利拿到博士學位。

畢業後,吳瓊媛先是到加州大學聖克魯茲分校(UCSC)繼續進行神經科學的研究,隨後任職美國喬治亞醫學院(Medical College of Georgia)的研究工作,讓她得以研究如何把基因置入細胞,並開始投向基因療法與細胞療法。

先驅的代表作—「Quantum pBac」非病毒載體平台,正是源自吳瓊媛在美國喬治亞醫學院的研究成果。

發現piggyBac基因潛力登《PNAS》引領非病毒載體研究風潮

2006年時,吳瓊媛在尋找非病毒的基因治療最佳載體的過程中,證實源於小菜蛾的「piggyBac」基因,具有很高的「跳躍子」(Transposon)活性,如同過去已知的「睡美人」(Sleeping Beauty)基因,可有效讓特定基因嵌入染色體中,來影響基因表現。她發現piggyBac是最具潛力能取代病毒、用於開發人類基因治療的基因體改造系統,這項發現開啟了非病毒載體基因工程技術的革命,並發表在《PNAS》期刊上。

吳瓊媛回憶:「當時這篇論文引發很大的轟動,也在國際上掀起產學界對piggyBac的興趣。」

然而,她並未停留於學術上的成就,回到臺灣任職長庚大學分子醫學研究中心後,她持續探索以piggyBac發展基因治療的可能性,同時嘗試改良其轉位系統。

最後,她為了實現piggyBac在臨床基因治療中強大的潛力,有望讓療法價格降低、受惠更多病人,於是又毅然進入產業,在臺灣成立先驅生技。

跳躍子為一段結構不穩定的DNA序列,可從染色體上單獨複製或斷裂而出,再插入其他DNA至原先序列中。

創新非病毒載體 突破基因乘載量限制

「Quantum pBac」非病毒載體平台也吸引了前永昕總經理溫國蘭加入,溫國蘭表示,「Quantum pBac」平台最大的優勢,除了因為是非病毒、具有較高的安全性外,其能搭載的基因量,更是病毒載體的好幾倍。溫國蘭進一步以CAR-T療法為例,闡釋基因搭載量大的好處。

她說明,目前已獲批准的療法,都僅能用於血液腫瘤,原因是好比「被包起來」的實體腫瘤微環境(Tumor Microenvironment)十分複雜,必須讓CAR-T細胞能在複雜的腫瘤微環境中辨認癌細胞、進而攻擊它;且為了確保治療的安全性,一但產生嚴重副作用,就要立刻中止CAR-T細胞作用。

要同時達到這麼多目的,使用多個基因作用有所必要,但傳統的病毒載體,好比一輛小轎車,難以一次搭載太多基因,雖然也可透過一次「多派幾台車」的方式,混合載著不同基因的病毒載體,但要讓所有功能的基因到達同一個T細胞,仍有困難。「但『Quantum pBac』平台,就如同一台卡車,可以一次容納多達100 Kb的基因量,把所有需要的基因有效送入目標T細胞中。」溫國蘭說。

先驅的代表作「Quantum pBac」非病毒載體平台,源自吳瓊媛在美國喬治亞醫學院的研究成果。

四合一「qCART」平台 安全性高、成本更低

繼Quantum pBac載體後,吳瓊媛團隊又接續在2007年開發了名為「Quantum Nufect」緩衝液(Buffer)系統。

由於以非病毒載體將基因導入細胞的過程中,須採取「電穿孔」(electroporation)方式,以電流讓細胞膜暫時打開,讓基因得以進入,但在該過程中容易造成細胞傷害,讓細胞難以存活。但透過Quantum Nufect系統,能讓細胞在電穿孔後仍能好好存活。接著,為了讓基因改造後的細胞在擴大(Expansion)培養的過程中,能長得更快、品質更佳,並維持年輕,他們又研發出突破性的「iCellar」成分。

溫國蘭進一步說明,T細胞的成長過程,會由「初始T細胞」(Naïve (TN) Cells),經過TSCM、TCM、TEM過程,最終成為TEFF細胞;臨床上也已證實,當回輸到體內的CAR-T細胞,有越多的TSCM細胞,清除腫瘤的效果也越好。

而「iCellar」結合了人造抗原呈現細胞(aAPC),和能穩健培養TSCM細胞的Quantum Booster成分,可讓約90%的CD4+與CD8+ T細胞,都停留在TSCM階段。

之後,先驅在與北醫團隊的合作下,完成「GTailor」這套能找出目標基因的平台。溫國蘭表示,這項「Protein/Target Hunter」系統,能幫助找出可望成為治療標靶的基因,加速其創新的CAR-T療法開發。

吳瓊媛指出,結合以上四項系統,這套已握有多數專利財產權、稱為「qCART」的平台不但能讓CAR-T的效果與安全性都大大提升,更重要的是,可望有效節省療法的製備成本,大幅降低療法價格。

「製造成本高昂,是目前基因治療、細胞治療難以普及的最大原因,像諾華的Kymriah,一次療程要價1,500萬新臺幣,一般人根本難以負擔得起。」溫國蘭說。

B細胞淋巴瘤、多發性骨髓瘤兩CAR-T完成效力驗證 未來放眼實體瘤

目前,先驅進展最快的產品線,為針對B細胞淋巴瘤的GF-CART01,其作用的目標抗原為CD20和CD19,正在臨床前試驗階段。溫國蘭表示,他們期望先藉由針對這項已有產品獲批的適應症,驗證其整體CAR-T平台的效力。

她也自信地展示動物實驗結果:「我們把癌細胞打入小鼠體內7天後,注射不同劑量的CAR-T細胞,與注射磷酸緩衝生理食鹽水(PBS)的對照組相比,幾天後可看到實驗組小鼠的腫瘤明顯被清除。35天後,我們再次注射癌細胞,模擬癌症復發,結果也只有低劑量組別再次長出腫瘤,中劑量與高劑量組皆未復發。」

而進展第二快、針對多發性骨髓瘤(Multiple Myeloma),也同樣有雙重作用標的(Dual Targeted)的GF-CART02,也仍在快速開發中。

先驅預計在完成這兩項血液腫瘤療法開發後,就繼續朝實體腫瘤攻進,且除了CAR-T外,也有T細胞受體療法(TCR-T)正在開發中。

此外,溫國蘭表示,由於他們最大的優勢在於「整套基因改造細胞的平台」,除了T細胞外,針對自然殺手細胞(NK Cell)、Gamma-delta T細胞(γδT/GDT細胞)等任何其他免疫細胞,也都能以同樣的方式有效改造細胞。

「追求先驅」個性 國際化蓄勢待發

「從學生時代起,我就不想做『炒冷飯』的研究,一直在追求最新的領域。」

儘管她坦言,先驅的技術平台在臺灣可說因為「走得太前面」,而難以被投資人看見。

但吳瓊媛表示,「我們知道這項平台在全球細胞治療界的價值,公司一成立,就是以國際市場為主要目標。」只是受到新冠疫情影響,雖然稍推遲了其國際化計畫,不過,先驅目前仍積極累積數據、期刊發表數量,為出國的能見度做足準備,隨時蓄勢待發中。

如同吳瓊媛「總是走在最前端」的個性,先驅也將繼續站在細胞治療/基因治療的前端,盼出自臺灣的這項先進技術,能改變人類疾病治療的未來。

Profile: 先驅生技股份有限公司 GenomeFrontier Therapeutics, INC.

| 項目 | 內容 |

|---|---|

| 成立時間 | 2017年12月 |

| 創辦人 | 吳瓊媛 |

| 實收資本額 | 新臺幣1.1億元 |

| 主要業務 |

創新基因及細胞療法平台

|

>>本文刊登自《環球生技月刊》Vol. 94