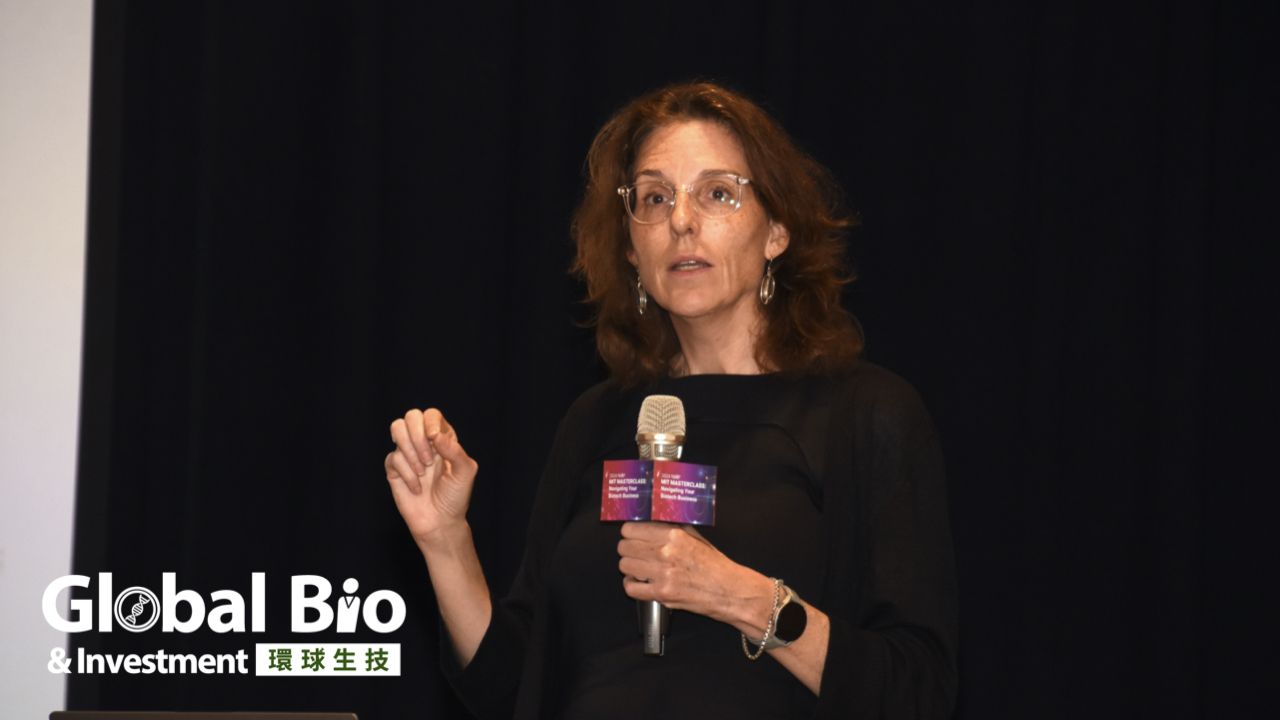

Lauren Foster以「從實驗室到臨床-專利、授權和以科學為基礎的新創」為題,首先說明IP和授權,皆是在要將實驗室中的科學技術,轉化為商業品項的「技術轉移」(technology transfer)過程中的一環。

其中,用於保護發明的「專利」,是IP保護方式的一種,其他方式還包括針對創作和軟體的著作權(copyright),以及商標(trademark)、營業秘密(trade secret)等類型。相較於學研究,生技產業界會特別重視商標與營業秘密的保護。

她也表示,若要進行技術授權,除了IP外,在科學研發中的數據、實驗方法、原料藥主檔案(DMF)等項目,以及某些有形財產(tangible property)如:組織、化學樣本、細胞株、軟體等,都是可用於交易的資產。

科學技術公開發表前 應謹慎衡量IP保護

對於專利保護,Lauren Foster強調,專利的概念並非給予「實踐發明的權利」(the right to practice the invention),而是賦予「排除他人實踐該發明的權利」(excludes others from practicing your invention),好比為自己的發明圍上柵欄,讓別人無法進入。

因此,有時自己的某項發明(例如:核酸藥物),也很可能因為涉及部分已存在的其他專利(例如:脂質奈米顆粒(LNP)包覆技術、以烷化劑為基礎的抗癌藥物),而需將「取得他人的IP」列入開發策略。

Lauren Foster表示,因此她強烈建議在以包括論文發表或演講等方式公開研發成果前,應先進行一定程度的IP保護,學校研究也可透過技術轉移辦公室(technology transfer office)協助進行保護。

Lauren Foster從她任職MIT技術授權處的經驗分享:「對於這些提交要進行IP保護的研究成果,我們通常稱為『發明揭露』(invention disclosure)。但提交後並不代表你的發明已得到保護,我們會先協助發明人了解該發明是否涉及已存在的專利,再進一步決定是否需要申請專利保護。」

她也說明,技術授權處在這項審查過程中,會從該發明的技術、市場、IP、專利等層面進行考量。

Lauren Foster分享專利申請的過程,包括申請文件需由外部相關法律事務所/專利事務所準備並提交、主要發明人(lead inventors)會被要求參與專利申請準備、審查、答辯過程。

她也強調,專利可保護範圍,僅限於專利局核准的專利範圍(claims),且提出申請的專利範圍,可能經智財委員審查後被拒絕或修改。

授權合約怎麼訂?5大要素不可漏

除了專利外,Lauren Foster也分享技術授權的過程。她表示,技術授權的效益,是能夠將由人類智慧產出的業務、技術、經驗等,帶動取得資源(如:資金、供應鏈、IP等),再進一步帶動市場知識(market knowledge),如創造出商業模式或提出市場所需的解決方案等。

對於新創公司和成熟的企業,取得授權(license-in)的目的和特性不太一樣。

新創公司通常更適合取得技術平台,且在有投資者支持的情況下更為順暢,新創公司也有較專心一致、彈性較高、較願意接受早期階段技術的優點可推動產品開發。成熟企業則常以取得授權方式,加值其現有產品或服務,其具有經驗較豐富、和生產能力、供應鏈、銷售渠道建立較完整等優勢。

Lauren Foster表示,在擬定技術授權合約時,需要注意的五大關鍵內容包括:「賦予權利(grant of rights)」(如:專利、著作權);「獨家性(exclusivity)」(如在特定地理區域的獨家銷售權) ;「保留權利(retained right)」(如美國法定保留以非營利的研究、教育用途權利) ;「應盡之職責(diligence)」(如:投資、直接投資研發、里程碑金等);「對價(consideration)」(如:年度維護金、里程碑金、權利金等)。

值得注意的是,相關的保險和保障(indemnification)、專利的審查與執行(prosecutions and enforcement),甚至某些名詞的使用,也是在擬定合約時需要注意的,例如有經驗的學校會特別針對授權協議中「能否放入學校名稱」有所規範。另外,技轉辦公室會協助學研發名人保留發表、研究、教學的權利,但是「僅限於非商業化運用的範疇」。

一年兩千萬美元專利經費! MIT引以為傲的技術商化案例:Alnylam、Momenta

Lauren Foster最後也分享兩家以MIT的專利技術,衍生成立公司的案例——以RNA干擾(RNAi)技術著稱的Alnylam Pharmaceuticals,和由莫德納(Moderna)共同創辦人Robert Langer創辦的Momenta Pharmaceuticals。

2001年,MIT團隊在頂尖期刊《Nature》發表以可進行RNA干擾的「小分子干擾核糖核酸」(siRNA),用來調控哺乳動物細胞的技術,並於2002年衍生Alnylam。

Alnylam經歷需尋求核酸遞送技術、輾轉和多間大藥廠合作,又突破專利叢林(patent thicket)挑戰,一路披荊斬棘近20年,全球第一款siRNA藥物在2018年才終獲批准上市。

Momenta則是在2001年,從Robert Langer分子剪刀(molecular scissors)剪切技術衍生成立,其第一項產品低分子量肝素(heparin)在2010年獲美國食品藥物管理局(FDA)批准,並於2020年被嬌生(J&J)以65億美元收購。

Lauren Foster表示,除了開發藥品外,美國在2008年發生肝素的污染危機時,Momenta也以其技術協助快速檢驗出藥品污染,這件事也讓人們看到,科學技術不僅能產出治病的藥品,也能以此方式幫助社會。

在與現場學員的互動下,Lauren Foster表示,MIT一年約花費2,100~2,200萬美元的經費,用於協助校內研發的專利佈局上,成功的學研智財保護和授權技轉需要專業人才及很深的口袋。

對於有學員提問「若使用化學成份調控細胞重新編程」、或「若自身技術已涉及既有專利」,應如何處理?,Lauren Foster坦言確實相當困難。如果想保護的標的僅為化學試劑、並不出現在終端產品中,要舉發他人侵權並不容易。不過雖然學術機構的較少設計營業秘密項目,但若是從公司角度出發,或許可善用營業秘密保護某些技術發明。

(報導/巫芝岳)