陽明交大生醫工程學院自2021優先推動全英語授課(English as a Medium of Instruction, EMI),歷經3年努力,學院與各系所開設的EMI課程數量,已提升近兩倍,投入EMI的老師人數達47%。去年,陽明交大生醫工程學院聯手中國醫藥大學、高雄醫學大學,再成立「臺灣數位生物醫學EMI聯盟」,目標是讓更多生醫領域的師生交流,提升生醫EMI課程授課與學習。

撰文/彭梓涵

在教育部核定補助的「大專校院生雙語化學習計畫」中,獲選為重點培育學院之一的陽明交通大學生醫工程學院,為國內唯一結合生醫技術與醫學工程的學院。

陽明交大生醫工程學院非常重視學院英語環境的耕耘,自2021優先推動全英語授課(English as a Medium of Instruction, EMI)以來,積極說服老師授課、設計並舉辦活動,潛移默化地讓學生習慣雙語教學。

歷經3年多的推行,從開課率來看,學院與各系所開設的EMI課程數量,已從109學年度總數量47門,至112學度成長到97門,提升近兩倍,投入EMI的老師人數也達47%。

這樣的成效也說明,陽明交大生醫工程學院致力推行EMI課程,已逐漸打破老師英語授課障礙,並破除了學生學習英文的心魔。

打造雙語環境 首要任務破除老師、學生對EMI障礙

陽明交大生醫工程學院雙語計畫,最初是由陽明交大副校長、物理治療暨輔助科技學系蔚順華教授倡議,中間歷經不同老師承辦,最終在陽明交大生醫工程學院落實。

在蔚順華副校長與陽明交大生醫工程學院院長林峻立特聘教授監督與規劃下,陽明交大生醫工程學院也設立雙語計畫推動工作小組(簡稱工作小組),並邀請醫放系盧家鋒副教授與高瑀絜助理教授擔任正、副召集人。

高瑀絜說,工作小組的成立,目的是要跨越以英語作為通用語的雙語課程,為來自不同地區和背景的學生提供優質平等的教育機會,以強化學生專業與跨領域的英語溝通,在全球競爭中,讓學生更具備國際交流能力。

此外,工作小組目標也希望生醫工程學院走在前頭,建置整個雙語的環境後,再將經驗慢慢推廣到校內、校外更多學院。

但事實上,在推行雙語計畫過程中,也並不如工作小組想像容易。

「不管從政策面或心理層面來說,都是一個艱辛的過程,說服老師開設英語課程,工作小組就花了不少心力」。

過去以來,教育部就至少推行過2次雙語教學的計畫,但過往經驗,多屬於「暴力式」的推行。

高瑀絜指出,老師們在過去年代得到的指示,就是把所有教學素材轉成英文,而能評估英文教學成效的通常只有考試,考試考得過就代表學生有學到,考不過就是明年再修一次。

幾次推行下來,也造成了——「我用中文授課同學都不一定聽得懂,何況要用英文授課,只能預期學生們更聽不懂」的惡性循環,成效不言而喻。

師生共學 翻轉高教、培養雙語軟實力

但工作小組希望改變這樣的思維,在導入EMI上,工作小組採取多方的策略,「例如,準備許多像是英語暢聊這樣的課外活動(English Chat Hour),甚至透過玩遊戲的方式,試圖讓學生有一個英語學習環境。」

「這項活動讓許多原本觀望的學生,也實際動身地參與活動。」

高瑀絜分享,推動EMI教學最重要的還是「環境」,這個環境不單是硬體的配套,還要有適當的軟體,而軟體中更大一塊是協助學生心態的建立。

她說,許多能引起學生興趣的事情都不是在課堂上,因此,陽明交大生醫工程學院透過課外的活動,來建立並加強學生不懼怕使用英文。

醫放系盧家鋒副教授也分享,過去老師在課堂上很多時候就是塞入專業知識,當老師在問學生問題時,學生通常就會發呆回應,衍生出許多無效的互動。但學院近2年導入EMI,最明顯的轉變,就是學生在課堂上的互動。

盧家鋒表示,陽明交大生醫工程學院不只策畫課外活動提升學生使用英語,在課堂上也導入數位科技,數位平台讓學生們的一舉一動被即時的紀錄,到課率不僅有所提升,在師生互動過程中,也增加學生們思考、團體合作和共創的能力。

3年下來,課外活動上已累積千人次參與,學生不只願意聊,現在每次活動也都有70~80位興致勃勃的同學聚集參與,院上的老師也慢慢發現,「同學們在學習雙語上,其實已經準備好了」,這個成效也逐漸鬆動教師們心中用英語授課的可行性障礙。

此外,工作小組也全心盡力地統計與分析學生課後回饋。高瑀絜說,大學教學評鑑是老師們教學的指標之一,工作小組也一開始就以投入EMI的老師教學評鑑結果,來證明使用英語授課,不會讓教學評鑑因此變差。

在多管齊下的策略下,陽明交大生醫工程學院也有越來越多老師投入EMI,並開設雙語課程。

其中,更大的突破是院內的老師們開始積極進行各式各樣的培訓,包括高教培訓、EMI專業授課培訓等。

老師們經過系統化的高教培訓後,在EMI課程設計上不只更靈活,更逐漸擺脫傳統「單向」教學的模式,提升了許多與學生互動的機會,不少老師甚至也主動為自己的中文課做了一些反轉。

這樣的歷程不僅讓學生成長,也同時促使老師不斷進步,形成了師生共學的良好氛圍。

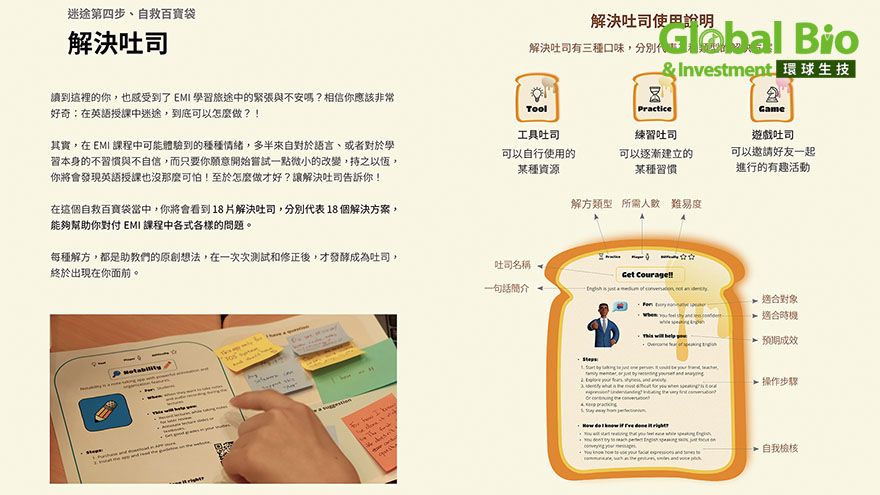

製作迷途指南 「解決吐司」引領學生接軌全球雙語趨勢

而為了讓第一次修習、或是正在修習EMI的學生們,排解對EMI的疑惑和學習挑戰,工作小組也在2022年暑假,招募11位醫工學院以及陽明校區外籍生、曾修習過EMI的本地學生助教,耗費半年多的時間,對全院的學生進行EMI的普查,透過學生的回饋,進而制定出一本「EMI迷途指南」。

高瑀絜說,這本指南會先從EMI的定義說起,以及修習EMI可以帶來甚麼樣的效益,同時也分享雙語教育在新加坡、印度、烏克蘭、印尼、泰國、越南等國家的發展趨勢,例如,英文課程的費用在越南是一般課程的兩倍,另外,在泰國只有成績好的同學才能參與英文課程等,試圖讓學生們珍惜臺灣的EMI課程。

迷途指南也會從大家最疑惑——是否要修習EMI課程,以及擔心不理解英文、影響學習效果的顧慮談起,並分析這些感受。

迷途指南還統整出18項修習EMI課程時常見的心情與困境,同時提出對應的解決方案,學生助教們也集思廣益,將這些方案包裝成活潑的「解決吐司」。

這18片解決吐司,貼近學生真實需求,從「如何尋找學習英文的勇氣」、「如何收集EMI資訊」、「如何累積英文單字」、「如何練習英文口說」,再到「如何有效學習」,用全方位的方式幫助學習者,建立學習英文的習慣與自信。

高瑀絜指出,目前這本迷途指南,會在大一新生剛入學前兩周舉辨的Pre-EMI工作坊(Workshop)中就發送給大家,並在工作坊中讓學生進行10~15分鐘的授課體驗,工作小組也會和學生一起玩其中的一片吐司,以了解吐司怎麼使用。

陽明交大生醫工程學院雙語工作小組,透過學生的回饋,進而制定出一本「EMI迷途指南」,其中解決吐司,為同學排解修習EMI課程時常見的心情與困境。(圖/陽明交大生醫工程學院提供)

聯手中醫大、高醫大 成立臺灣數位生物醫學EMI聯盟

不過,高瑀絜表示,由於教育部核定補助的重點培育學院清單中,多數為社會科學(含商管)、工程及應用科學領域,而這些學院原本就有語言或社會文學相關科系,加上商管學系因為職場需要,有更多的語言要求,在推行雙語計畫上也相對容易。

但獲補助的生醫領域學校,因為課程內容有許多學術專有名詞與知識,加上陽明交大生醫工程學院中,又有5個科系屬於國考科系,雙語計畫工作小組於是思考,如何打造在不增加國考壓力的情況下,發展更適合生物醫學領域雙語人才培養的課程。

2023年5月,陽明交大生醫工程學院進一步作為發起單位,與中國醫藥大學醫學院、高雄醫學大學醫學院,共同成立臺灣數位生物醫學EMI聯盟(Taiwan Digital Bio-medicine EMI League),後續也有臺北醫學大學雙語教育推動中心加入。

聯盟的成立,除了針對數位生物醫學領域的特點,考慮適合臺灣的EMI發展策略,同時也會定期舉辦教師和學生的研討會,一起達到EMI教學的目標,並持續邀請臺灣其他生物醫學領域院校一同擴大效益。

高瑀絜表示,聯盟成立的目的不只是合作,更能交流學習別所大學的教學模式,例如,高醫大就建置了完善的觀課系統,課程中會邀請國外講者來觀摩臺灣老師的授課過程並給予建議等。

目前,陽明交大生醫工程學院EMI課程正邁入第三年,工作小組接下來會著重在課程的品質控管,持續從學生的回饋中調整授課方式,同時也會進行解決吐司第二版的製作,並將EMI迷途指南散播給聯盟其他學校。

她也表示,雖然教育部的雙語計畫是2加3年期的計畫,儘管計畫終究會結束,但陽明交大雙語計畫工作小組的目標,是將雙語學習變成一個氛圍,而不是曇花一現的效果。

高瑀絜助理教授表示,推動EMI的過程雖然辛苦,但也讓自己有機會接受培訓、重新修改課程,當她把新課帶到課室裡時,看到學生有效的討論、願意分享,對她來說都是非常大的成就感。(攝影/彭梓涵)

>>本文刊登自《環球生技月刊》Vol. 116