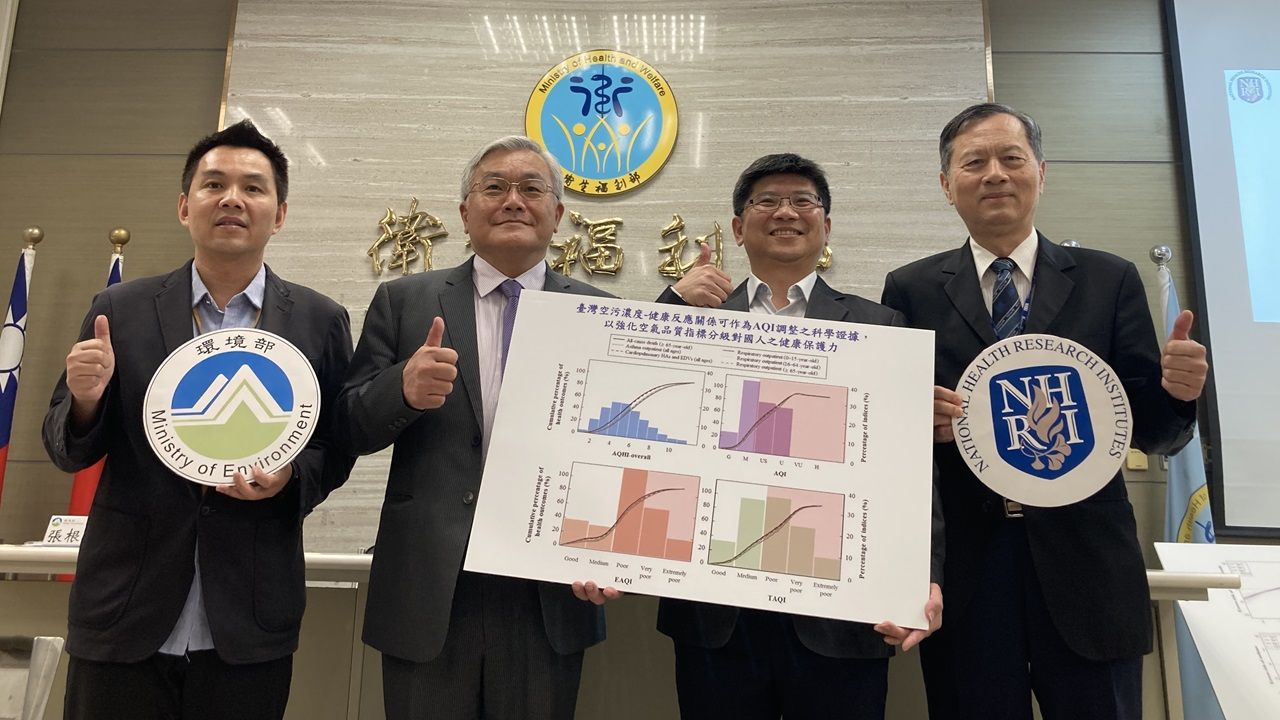

今(13)日,國家衛生研究院與環境部(時為環保署)宣布,其共同攜手執行2期共8年政策科技綱要計畫研究成果,透過分析臺灣本土空污與健康數據,建置反映「健康」的空氣品質指標,提供空氣品質改善與標準值建議,目前也已依據數據修正「空氣品質標準」草案。

環境部根據國衛院提出的實證研究成果,並考量防制成本與經濟效益,在今(113)年4月29日公告修正「空氣品質標準」草案,加嚴我國空氣品質標準,期望在盡可能降低對產業的影響下,改善空氣品質。

國衛院透過環境部的空氣品質監測資料,結合衛生福利部的健保資料庫、美兆健康資料庫與內政部死亡統計資料等本土數據,分析多種空氣污染物暴露與死亡及疾病增加風險,建立了專屬臺灣的空氣品質健康指標。

國衛院指出,考量到心血管疾病的減量健康成本效益分析,若PM2.5年平均濃度調降至12.5 μg/m3,則減量成本的最大效益可與PM2.5可歸因心肺代謝疾病的疾病損失年(years lived with disability, YLD)達到權衡。

根據聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goal, SDG)的目標三-健康與福祉之指標,我國PM2.5年平均若控制到12.1 μg/m3,則可歸因死亡率即達到的green程度(即年齡標準化可歸因死亡率≤18 /十萬人)。此次的研究成果亦提供臺灣空氣品質標準(如PM2.5及NO2)下修的重要依據。

環境部根據此項臺灣本土實證研究數據,於今年推動空氣品質標準的修正,將PM2.5年平均標準值由現行的15 μg/m3加嚴為12 μg/m3,從世界衛生組織2021發布的《全球空氣品質指南》第3期目標,邁向第4期目標,並同步下修O3、NO2、SO2及CO標準。

這是科學研究的實證成果,提供作為政策修正與擬定參考的重要合作,也是依據我國實際環境情形擬訂務實可行的政策標準。

國衛院指出,儘管這次加嚴PM2.5的程度並沒有達到世界衛生組織最終的建議值(5 μg/m3),但產業界需要花費更高的防制成本來提升空氣品質,也是我國的空氣品質標準朝向世界衛生組織《全球空氣品質指南》最終建議目標。

(報導/李林璦)

國衛院實證研究:提出臺灣「健康」空氣品質指標 助力修正草案標準

撰文記者 李林璦

日期2024-05-13

國衛院實證研究:提出臺灣「健康」空氣品質指標 助力修正草案標準((左起):環境部大氣環境司張根穆副司長、國衛院環境醫學所陳保中所長、陳裕政研究員、許惠恒副院長)(圖片來源:國衛院提供)Ì