全球失眠盛行率約為10~30%,失眠已是僅次於感冒、第二常見的「全民公疾」。

失眠治療帶來新經濟,未來10年將大翻5倍!歐美市場積極推動智慧睡眠裝置與非藥物療法。

反觀臺灣,仍依賴安眠藥。2023年全臺共開立11億6,725萬顆,以厚度0.2分估算,已經疊高出4,330座101大樓!

然而,臺灣在呼吸治療設備、智慧睡眠裝置領域,擁有許多隱形冠軍與創新企業,他們正在迎向失眠潮大商機,但同時,也正在面臨臺灣推廣睡眠科技的挑戰!

臺灣如何透過科技、醫療、政策的整合,從「失眠之島」轉型「健康睡眠模範生」?

企劃/撰文:彭梓涵

採訪整理:彭梓涵、吳培安、李林璦

攝影:彭梓涵、吳培安、李林璦

視覺/美術設計:黃黛鵑

去年12月,臺灣精神健康基金會公布全國精神健康指數調查,得分為81.67分,低空飛過及格線80分,調查還發現,約40.9%民眾睡眠狀況不佳。

睡眠沒有器官 失眠盛行率僅次感冒

國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨臺灣分會理事長江秉穎醫師首先點出,「睡眠障礙」不只在臺灣,在全球已是普遍存在的健康問題。

根據美國睡眠醫學會(AASM)的資料,全球失眠的盛行率約為10~30%,有些地區甚至高達50%至60%。失眠已是僅次於感冒、第二常見的健康問題。

江秉穎表示,失眠之所以盛行,是因為失眠並非一種單一獨立的疾病,也不是由特定器官異常所導致,而是多種因素交互影響的綜合表現,它可能與身體疾病、精神健康問題、內分泌失調、生活壓力或環境變遷等因素相關。

「睡眠障礙」雖然短短四個字,但現在已確定,並且可診斷的睡眠障礙類型就有超過80種,說明睡眠問題的複雜性與多樣性。

目前常見的睡眠障礙症狀,包括:慢性失眠、睡眠呼吸中止症、不寧腿症候群、嗜睡症、睡眠相位後移症、輪班工作睡眠障礙症等,若長期未能改善,不僅影響生活品質,還可能增加心血管疾病、糖尿病、神經退行性疾病的風險。

長年關注睡眠議題的臺灣睡眠醫學學會理事、臺北醫學大學醫學院睡眠研究中心主任李信謙醫師觀察,近年來失眠問題日益嚴重,與現代社會的快速變遷密切相關。

在這個快節奏、高度互聯的時代,人際互動模式改變、壓力與焦慮的累積、不穩定的生活方式,以及電子設備對生理時鐘的干擾,都成為影響睡眠品質的關鍵因素。

或許,我們正步入「最糟的睡眠時代」!

快節奏、高度互聯的時代,壓力與焦慮的累積、不穩定的生活方式,都成為影響睡眠品質的關鍵因素。或許,我們正步入「最糟的睡眠時代」!(圖/ Freepik)

睡不著、褪黑激素成熱搜 臺灣是失眠困擾三大國之一

不過,諷刺的是,雖然網路科技對睡眠造成影響,人們卻仍然依賴網路尋求解決方案。

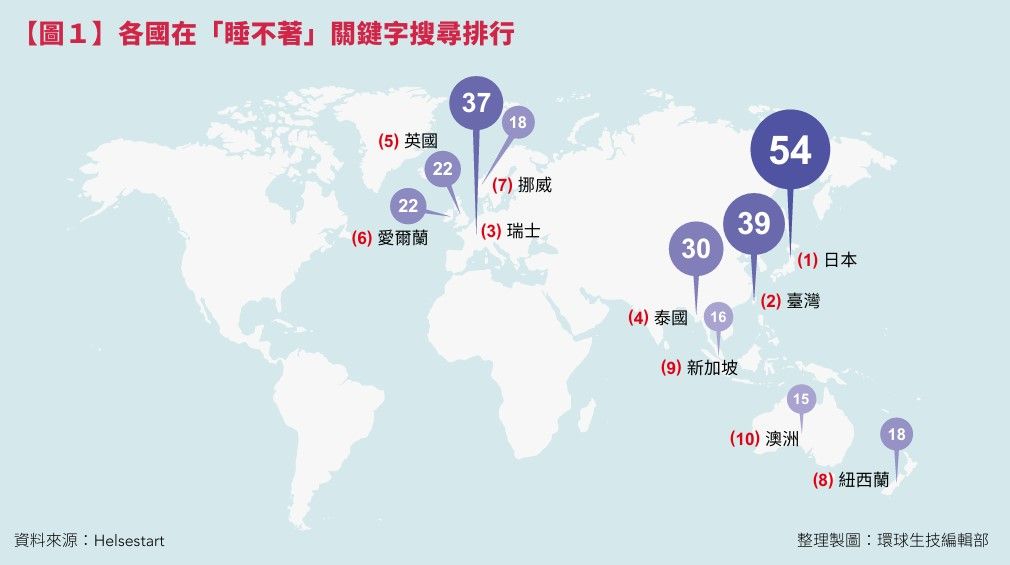

一份來自挪威Helsestart的回溯性研究,他們利用睡不著(Can't Sleep)等關鍵字,觀察每個國家的搜尋量【圖1】,結果發現日本、臺灣和瑞典是全球受失眠困擾最嚴重的國家,這些國家一年中搜尋「無法入睡」的次數,遠超全球平均值。

其中,日本的數據尤為驚人,每10萬人就有54次搜尋「無法入睡」,是全球平均3.6次的15倍,臺灣的搜尋量也達39次,成了名符其實的「失眠之島」。

除了「睡不著」相關字詞搜尋外,Helsestart的研究還發現,許多國家的民眾會在網路上尋找失眠解決方案,其中「褪黑激素(Melatonin)」成為熱門搜尋關鍵字。

數據顯示,挪威是全球對「褪黑激素」最感興趣的國家,2021年至2022年間,每10萬人就有520次搜尋相關資訊,瑞典則以453次排名第二。

挪威和瑞典對褪黑激素的需求趨之若鶩,可能與北歐國家高緯度地區的冬季憂鬱症有關,長時間的黑夜與日照不足,使當地民眾更依賴褪黑激素來調節睡眠。

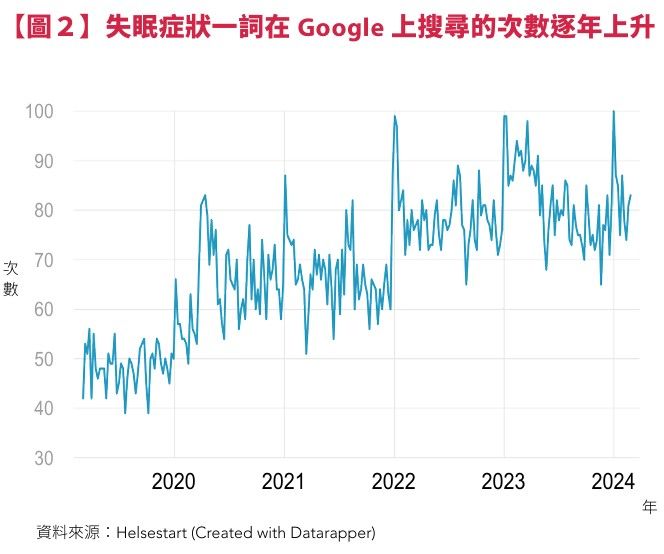

Helsestart的研究還發現,過去5年來,「失眠症狀(Insomnia Symptoms)」一詞在Google上搜尋的次數逐年上升(見【圖2】),「睡眠障礙」儼然成為各國嚴重的公共問題。

睡眠科技登CES 創投、新創2020年達高峰

正如汽車、空調、眼鏡、減重產業,過去許多未曾被重視的生活難題,往往催生出龐大的市場需求,進而推動產業發展與技術創新。

由睡眠品質差或失眠人群造就的「睡眠經濟」,也正帶動睡眠科技、助眠產品與健康管理市場的蓬勃成長。

根據The Niche Research調查,2023年全球睡眠科技市值約為184億美元,預計到2034年,將以17.5%的年均複合成長率(CAGR)成長至1,086億美元,市場潛力驚人。

不過,睡眠經濟的發展熱度並非近年才開始,早在2017年,全球消費性電子盛會CES,就特別開闢睡眠科技專區(SleepTech Marketplace),為該領域提供專屬展示平台。

睡眠科技正式進入全球電子與健康產業的視野。

CES不僅是全球科技創新的重要舞台,更是市場趨勢的風向球,也吸引許多投資機構關注這一領域。

根據全球知名新創資料庫CrunchBase的數據統計,從2016年起,創投資金已開始流向睡眠相關和健康追蹤的公司。2018年時,包括:Dreem、Invicta Medical和Whoop等睡眠技術領先公司,皆募得超過2,000萬美元的資金。

隨著資金不斷湧入下,這幾年在CES睡眠科技專區展示的睡眠科技產品,也不再僅由國際大廠如飛利浦(Philips)、瑞思邁(ResMed)等主導,而是有更多新創企業、科技公司、全球製造業者參與,為市場帶來更多突破性的解決方案。

商模不明確、缺乏臨床驗證 睡眠科技投資熱潮降

然而,市場投資熱潮終究會受到回報的影響而進行調整。

依CrunchBase觀察,過去十年創投機構雖然在睡眠科技領域獲得一定回報,但由於該市場仍屬新興產業,不少產品因商業模式不成熟,或使用者體驗不佳,面臨市場挑戰。

例如,開發睡眠追蹤頭帶、在2018年獲得大筆資金投資的Dreem,始終未能突破消費者市場極限,2022年,該公司試圖轉向B2B模式,但由於臨床測試推進過晚,無法及時取得法規認證,Dreem在資金耗盡前,最終於2023年被神經技術公司Beacon Biosignals收購。

也因如此,睡眠科技領域的投資在2021年,無論是投資金額或投資案數量都攀上高點後,隨之而來的是投資規模急速下滑,2023年更出現明顯的減少(如【圖3】)。

儘管因為睡眠經濟的需求,使得睡眠科技市場規模持續擴大,但目前投資市場對睡眠科技的熱度已趨於保守,資本市場也更傾向於尋找具備成熟商業模式,與技術優勢的企業。

從零組件到自主研發 臺灣正負壓呼吸器獨步全球

而臺灣,這座失眠之島,睡眠科技發展現況又是如何?

依本刊調查,臺灣的醫療器材產業長期以來在國際市場占有一席之地,擁有許多隱形冠軍,特別是在呼吸治療相關設備的生產與供應方面,如軟式面罩、呼吸管路耗材、加濕器及空氣過濾器等,都是全球市場的重要供應鏈夥伴。

其中,正壓呼吸器(CPAP)早已是市場上成熟的醫療設備,主要用於呼吸功能不足、輕度至中度呼吸衰竭等醫療需求,在治療睡眠呼吸中止症(OSA)亦有廣泛使用。

雃博就是亞洲第一家在2015年自主開發連續陽壓呼吸器,用來治療阻塞性睡眠呼吸中止症的公司,更在2020年執行經濟部工業局產業升級創新平台輔導計畫(TIIP),在CPAP上整合物聯網技術,打造國內首創「智慧型陽壓呼吸裝置暨醫病聯網系統」。

後續也有消費性電子產品大廠——仁寶電腦,憑藉多年積累ICT技術與醫療器材研發經驗,專為慢性阻塞性肺疾病(COPD)和阻塞性睡眠呼吸中止症患者,設計開發雙陽壓呼吸器,並已在去年獲得TFDA許可。

還有第一屆從「臺灣-史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫(STB)」學成歸國的陳仲竹,於2011年創辦萊鎂,致力於突破陽壓呼吸器市場技術框架,成功研發出全球首創的負壓式睡眠呼吸治療產品技術。

目前,萊鎂的負壓呼吸器現在已經打入美國退伍軍人醫療體系,展現臺灣醫療器材在國際市場的影響力與創新實力。

隨著全球對高階醫療設備需求的提升,特別是COVID-19疫情期間,政府也帶頭投入更多高階呼吸器的研發與製造。

例如,工研院在2022年與愷得醫材簽訂「呼吸器產品研發合作合約」,計畫開發出可適用於居家環境以及醫院的「非侵入性呼吸照護醫材產品」。

臺灣睡眠穿戴裝置崛起 創新實力不遜國際

除了呼吸器之外,近幾年不管是物聯網(IoT)、大數據、人工智慧技術應用擴大,還是因疫情造成的失眠潮,也讓許多新創公司、科技大廠紛紛關注睡眠健康市場並投入資金研發創新產品。

其中作為追蹤睡眠品質的智慧裝置,成為兵家必爭的商機。

在這股熱潮興起之前,臺灣已有幾家較早布局的公司,率先將生理數據監測技術應用於睡眠障礙檢測。包括,工研院於2014年衍生創立的臺醫光電開發智慧健康監測手錶、北科大教授創立的動心醫電開發智慧手環等。

接著也有許多新創,例如2021年成立的PranaQ開發指尖睡眠診斷裝置、同樣也是2021年成立的思惟睡眠科技,開發眼罩式腦波檢測。

科技大廠如大立光電在2019年,轉投資成立大立雲康科技,開發動態心電圖睡眠紀錄儀、緯創醫學科技也開發「零接觸」睡眠檢測;另外也有醫材製造與銷售廠家眾里科技,自主開發智慧血氧戒指。

臺灣的睡眠科技發展,可說與國際相當,不僅涵蓋智慧穿戴裝置、非侵入式睡眠監測技術,也有多款創新產品陸續獲得市場許可,進入臨床應用與消費市場。

近幾年物聯網(IoT)、大數據、人工智慧技術應用擴大,加上疫情造成的失眠潮,讓許多新創公司、科技大廠紛紛關注睡眠健康市場並投入資金研發創新產品。(圖/ Freepik-AI Image Generator)

病識感、安眠藥濫用 臺灣睡眠科技發展難題待解

不過,在我們訪問業者的過程中,他們普遍認為,臺灣市場的發展仍面臨獨特挑戰。

PranaQ商業開發總監郭彥志觀察,臺灣消費者對於睡眠障礙的病識感較低,許多人雖長期受失眠困擾,但並不認為這是需要積極治療的健康問題。因此PranaQ目前的主要市場仍以美國為重心,並優先針對對睡眠健康意識較高的市場發展。

以物聯網打造數位睡眠管理平台的先豐科技,創辦人陳子康也指出,在佈局臺灣、香港、泰國市場的過程中,他們發現臺灣的健保制度涵蓋範圍廣泛,許多醫療服務皆有給付,導致消費者對於自費購買睡眠科技產品的意願較低。

相較之下,香港市場則已習慣自費醫療模式,反而購買睡眠科技產品意願較高。

面對這些市場特性,先豐科技以B2B模式,與醫療機構、健康管理機構及企業合作,透過臨床應用與企業健康計畫,讓更多人認識並接受這類創新睡眠解決方案。

除了病識感低落與健保給付習慣影響睡眠科技市場外,李信謙醫師更憂心臺灣正面臨安眠藥濫用的隱憂,其可能對長期睡眠健康管理與非藥物治療的發展帶來更大挑戰。

許多民眾一旦出現睡眠問題,第一時間往往尋求醫師開立安眠藥,而非嘗試其他非藥物介入的解決方案。

長期依賴藥物,不僅可能掩蓋潛在的睡眠障礙根本原因,更讓患者錯失透過行為治療、科技輔助等科學方法改善睡眠品質的機會。

李信謙認為,如何提升大眾對睡眠健康的認知,改變過度依賴藥物的習慣,還是臺灣未來推動睡眠醫學與科技發展的關鍵課題。

睡眠醫學的發展歷程

睡眠醫學在西方醫學體系中發展較晚,直到20世紀初,隨著科學家對睡眠機制和睡眠障礙的研究取得重大突破,該領域才逐步受到重視。

首先是德國精神科醫師Hans Berger於1924年,首次記錄到人類的腦電波活動,證明大腦在不同狀態下,會有不同的電訊號特徵,此研究也為睡眠研究奠定基礎。

全球真正進入睡眠醫學研究,是1953年芝加哥大學的Nathaniel Kleitman教授與指導的研究生Eugene Aserinsky,他們發現了快速動眼期(REM),證明睡眠並非單一狀態,而是由不同階段組成的動態過程,為睡眠科學帶來革命性的進展。

在睡眠調節機制的研究方面,則是1958年,美國耶魯大學皮膚科教授Aaron Lerner首次從牛松果體(Pineal Gland)中分離出褪黑激素(Melatonin),但當時他的研究目的並非探討與睡眠的關聯,而是試圖利用褪黑激素治療白斑(Vitiligo)。

只是,褪黑激素對白斑的療效最終未達他的預期,反而是後續來到1975年,美國學者Harry Lynch發現人體的生理節律與尿液中褪黑激素具有相關性,才開啟了褪黑激素在時間生物學(Chronobiology)領域的研究,並促進科學界深入研究退黑激素輔助睡眠的作用。

另外則是在1972 年,史丹佛大學Christian Guilleminault教授,首次描述睡眠呼吸中止症(Sleep Apnea Syndrome),大幅拓展了人類對睡眠障礙的認識,並推動了睡眠醫學的獨立發展。

隨著睡眠醫學的發展,歐美各國開始建立專業的睡眠研究機構與臨床診療中心。美國在1987年,成立美國睡眠醫學學會(AASM),並於1999年進一步制定專業認證標準與執業規範,使睡眠醫學成為獨立的臨床專科之一。

綜觀睡眠醫學的發展歷史,其研究多聚焦於「睡眠障礙」,各國對於「睡眠健康」的標準,事實上,至今尚未有明確定義。

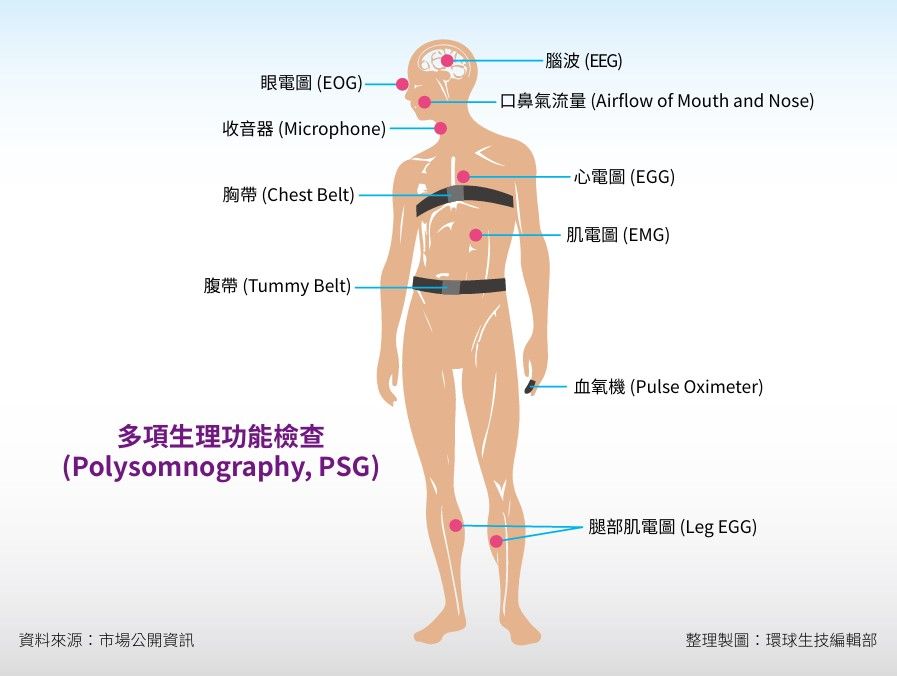

在診斷方面,儘管睡眠研究不斷進步,目前檢測睡眠障礙的黃金標準仍以睡眠多項生理功能檢查(Polysomnography, PSG)為主,這項檢測能全面記錄睡眠期間的生理變化,為醫師診斷與治療提供關鍵數據。

儘管PSG被視為診斷睡眠障礙的黃金標準,但其使用上仍存在一定的限制。患者接受PSG檢測通常需要到睡眠中心進行檢查儀器裝設。檢查項目包括腦波圖、眼動圖、下顎肌電圖、心電圖、口鼻呼吸氣流、胸腹呼吸動作、睡眠狀態血中含氧濃度、睡覺姿勢等監測。

受限於環境因素,部分患者在陌生的檢測環境下,可能無法呈現最真實的睡眠狀態,影響檢測結果的準確性。這也催生了穿戴式裝置、居家睡眠監測系統、AI演算法分析等技術的興起。

睡眠多項生理檢查(PSG)為目前睡眠醫學研究與診斷使用標準工具,透過多項訊號收集,進行分析與判讀。(圖/本刊資料中心)

臺灣睡眠醫學發展概況

李信謙指出,臺灣睡眠醫學相較歐美起步晚,自1980年代起,部分赴北美進修睡眠障礙的學者回國後,體認到睡眠醫學的重要性,開始在各醫學中心建立睡眠實驗室,開啟了臺灣睡眠醫學的研究與診療工作。

為了促進睡眠醫學的專業發展與品質提升,臺灣睡眠醫學學會(TSSM)於2000年成立,雖然比美國睡眠醫學學會晚了13年成立,亦積極推動睡眠醫學的研究、教育與臨床實踐、衛教推廣、國際學會對接。

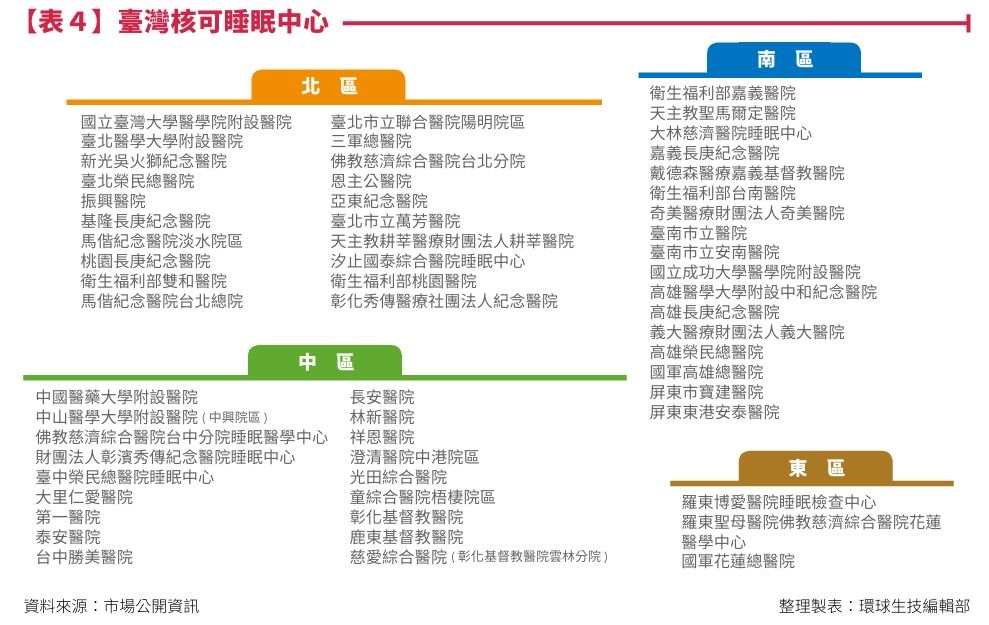

目前,學會也推動睡眠中心/機構認證,與睡眠技師、睡眠醫學專科醫師、失眠認知行為治療專業人員認證,以確保診療品質並提升國內睡眠醫學的專業標準。

截至目前為止,全臺已有60所睡眠中心(如下表),通過臺灣睡眠醫學學會認證。

除了臺灣睡眠醫學學會,還有臺北榮總睡眠醫學中心副執行長江秉穎醫師,與德國的Thomas Penzel教授、美國《Sleep Medicine Review》期刊主編Michael Vitiello教授、巴西聖保羅大學教授Cecilia Lopes等專家,於2015年成立的國際睡眠科學與科技協會(ISSTA),江秉穎目前是德國總會暨臺北分會理事長。

江秉穎是臺灣最早接受完整睡眠醫學訓練的專家之一。2005 年,他獲邀至史丹佛大學睡眠中心擔任研究員,成為臺灣第一位在史丹佛接受完整睡眠外科訓練的醫師。

在學術貢獻方面,江秉穎參與多項國際睡眠醫學研究,更於2012年與國際知名出版社Springer合作,出版全球首本定義「睡眠科技」領域的專書《現代睡眠科技簡介(Introduction to Modern Sleep Technology)》。

他也曾在2017年代表臺灣在APEC會議上,建議如何透過創新的睡眠與健康科技來減低慢性非傳染性疾病。

他認為,睡眠醫學、睡眠科技可以降低睡眠障礙產生的醫療資源耗用,但若缺乏經濟面的考量,最終可能導致如美國醫療費用高漲,使得先進技術難以普及化,阻礙民眾獲得優質睡眠醫療服務。

而ISSTA的成立,正是希望透過該協會促進睡眠醫療、睡眠科技與睡眠健康經濟的整合發展,共同制定符合社會需求的睡眠健康政策。

目前,ISSTA 已發展為國際性的睡眠科技交流平台,擁有來自全球23個國家、100多家產業會員,近期ISSTA與美國德州州立大學醫學,成立Medical AI Center,未來將協助產業會員開發創新睡眠科技產品,加速睡眠健康解決方案的產業化與全球化應用。

江秉穎醫師除了成立國際睡眠科學與科技協會(ISSTA),也創辦創新醫療與健康科技研發中心(IMHTC)亞太營運中心,目標開發創新型態醫療衛生技術。(攝影/李林璦)

>>本文刊登於《環球生技月刊》Vol. 124