免疫醫療法《免疫的威力》

2019-06-04 / 記者 李林璦

常常掛在嘴邊的「免疫力」究竟是什麼?感染症、過敏、類風溼性關節炎等問題,都與它有關。在本書中,國際免疫與血液醫學權威──伍焜玉院士,以其豐富的醫學背景知識,融合最新的醫學研究資料,完整並深入淺出地介紹免疫系統與人體的互動關係與運作機制。作者/伍焜玉責任編輯/李林璦免疫療法觀念甚至比化放療更早出現 若是能了解癌細胞如何躲避免疫的偵察及誘引免疫細胞,就有助於新癌症治療,為免疫治療開拓新路。免疫療法因此...

暴力競爭利他 人類行為背後的生物學

2019-04-30 / 記者 李林璦

看似平凡的日常行為,背後隱藏著什麼樣的含義?當有一個人正陷入痛苦、驚嚇,或被強大的悲傷碾碎時。另一個人若知道他所處的狀態,很可能會與他人的痛苦產生共鳴,我們常用「同理心」來描述這種狀態。但人們是如何感受別人的痛苦、理解別人的痛苦,進而減緩別人的痛苦呢?本書將帶領讀者一同深入探索其中奧妙。作者/羅伯.薩波斯基責任編輯/李林璦同理心(Empathy)、同情心(Sympathy)、慈悲心(Compass...

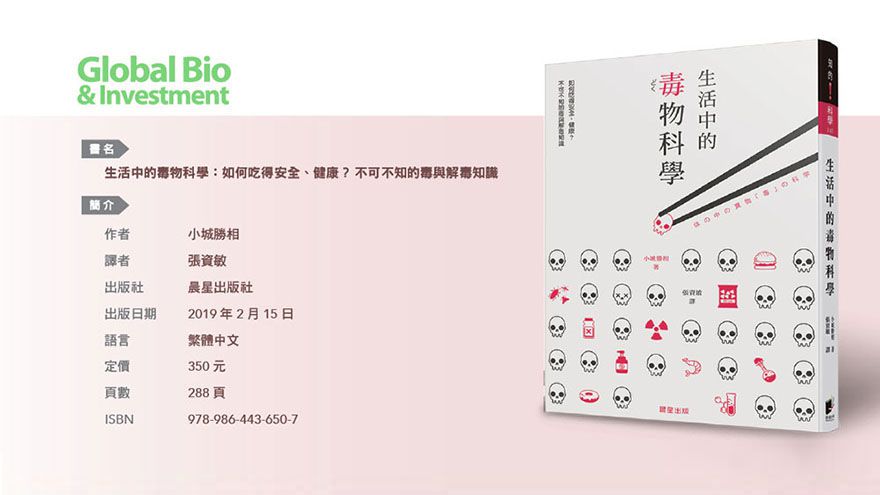

《生活中的毒物科學》

2019-03-20 / 記者 李林璦

日常生活中,我們不知不覺吃進了多少毒?毒物進入人體內最常見的途徑即是食物。本書告訴我們,重點不應放在「是否含有毒物質」,而是「什麼程度的量,會有什麼程度的影響」。某些狀況下,連水、鹽、蔬菜也可能損害健康,但很神奇的是,像砷這類的強毒若量控制得當,卻反而能對身體產生助益。在適當的使用方式和用量下,毒也能變成良藥治療疾病。 「吃什麼」、「怎麼吃」會致癌﹖現今,根據流行病學調查的結果,將致癌原因進行了詳...

《大腦的悖論》:老年不是詛咒 是時間的饋贈

2018-12-20 / 編輯部

在這個人人都害怕心智能力退化的時代,全球知名的神經心理學家埃爾克諾恩.高德伯博士(Dr.ElkhononGoldberg)帶來一系列令人訝異的新證據,證明老化雖然使大腦失去某些功能,但同時也帶來「智慧」上的增長,運用過去一生中所累積的知識和經驗,讓自己能夠快速地以模式辨認的能力,做出有效率的決定。「智慧」從何而來?智慧的傑作(或講謙虛一點:展現專長),往往指的是在眾人的讚嘆中,幾乎一瞬間就能毫不費...

台灣第一本智慧醫療關鍵報告

2018-11-15 / 記者 彭梓涵

據估,臺灣一年約有1,800萬張的不適當處方箋,大約是臺灣每年3億6,000萬張處方箋中的5%。現在,透過AI人工智慧科技把關,能在問題發生前將之「攔截」,有效降低用藥錯誤的機率。可以預期的是,人工智慧將對醫界帶來種種革新與變化。專長於醫療臨床資源決策的臺北醫學大學醫學科技學院院長李友專,以不同一般產業分析觀點,彙整來自醫療第一線的觀察與趨勢,帶領大家重整步伐,迎向未知的醫療未來。 臺灣用藥量與其...

為什麼我們會濫用藥物、酒精及尼古丁

2018-09-28 / 記者 彭梓涵

成癮是一種腦部病症,就像癲癇或偏頭痛,倘若我們對大腦認識更充分,就能更有效治療成癮!長期專注腦部結構和功能、精神疾病,還有影響腦部藥物的邁克爾.庫赫,目前是耶基斯國家靈長類研究中心(YerkesNationalPrimateResearchCenter)教授他的新書,以淺顯易懂的方式探討酒精、尼古丁和非法藥物如何作用、影響人類大腦,以及該怎麼做才能戒掉它們。 患者告訴輔導員,他在這幾個月使用愈來愈...

便宜沒好藥?一段學名藥和當代醫療的糾葛

2018-08-17 / 記者 彭梓涵

今天,學名藥無所不在,全球的診所、藥局與家庭都能發現它的蹤影。而學名藥本身是個問題,還是解答?顯然兩者都是。專長於醫學歷史探索的教授傑瑞米・葛林,記述了美國學名藥從20世紀末到21世紀初的社會、政治與文化史,以檢視當兩種健康照護服務被認定為相同時,會有什麼風險。這是一段新近的歷史,它們將揭露我們對生物醫學創新與健康照護系統在未來所抱持的矛盾、假設、期望與恐懼。撰文/傑瑞米.葛林責任編輯/彭梓涵「名...

人類歷史最易忽略卻關鍵的一塊拼圖――藥物獵人

2018-07-11 / 編輯部

藥物發現歷程中,有著許多乍看迷信、不科學、充滿奇蹟的試藥經歷,後來都成為二十一世紀實驗室化學、細菌論和藥理學的基礎。身處藥廠四十年的藥物獵人唐諾‧克希博士回顧製藥業的前世今生,探索藥學與科技、商業發展之間的關聯,訴說「藥物獵人」與細菌、病毒、人體生理祕密無止盡奮鬥的奇聞軼事,並揭示藥學在社會演進中扮演的角色。1812年,《新英格蘭醫學雜誌》(NewEnglandJournalofMedicine)...

《醫病大和解》終結誤解和暴力

2018-06-05 / 編輯部

臺灣平均每天有1名醫師被告,醫療糾紛每3年增加一倍,西醫一生中遇到醫療糾紛的機率高達44%,內、外、婦、兒、急五大皆空,這究竟是病人多「傲客」,還是「傲醫」難溝通?本書協同醫病關係中的各個角色,一起學習同理關懷以及自我保護。 醫療是攸關人性的工作,醫護人員是時時刻刻都面臨著生、老、病、痛的人,工作的重要性與身心壓力不言可喻。然而,每一位醫護人員在職業生涯中,幾乎都會遇到不理性的病人與家屬,不但影響...

《理想的告別》有尊嚴地走完最後一哩路

2018-04-26 / 記者 徐淨

在醫學發達的現代,人們對死亡往往是更為陌生的;面對死亡,「偽善的醫療行為」更是難以界定。《理想的告別》作者透過其擔任安寧療護志工期間的所見所聞,及大量的訪談調查,以更全面的角度探討、和讀者一同學習如何最好的善終。撰文/安・紐曼責任編輯/徐淨歷代都有人提出勸戒,不宜對患者過度治療。加州大學聖地牙哥分校的醫學教授施奈德曼(LawrenceJ.Schneiderman)在著作《擁抱死亡》(Embraci...

《臺灣製藥工業發展70年光影》

2018-04-26 / 編輯部

這是臺灣最有「抓地力」、「在地力」,最有人情味的產業,這些人、這些事、這些企業……70年光影,將持續照亮臺灣醫藥產業未來!從無到有,從有到進步,再從進步中求精實,GMP–cGMP–PIC/SGMP發展的三階段進程,常被用來作為臺灣製藥工業發展里程的分野。一、日治終了:民國38年到民國60年前,堪稱製藥業百家爭鳴時期;二、民國60年至民國70年:為...