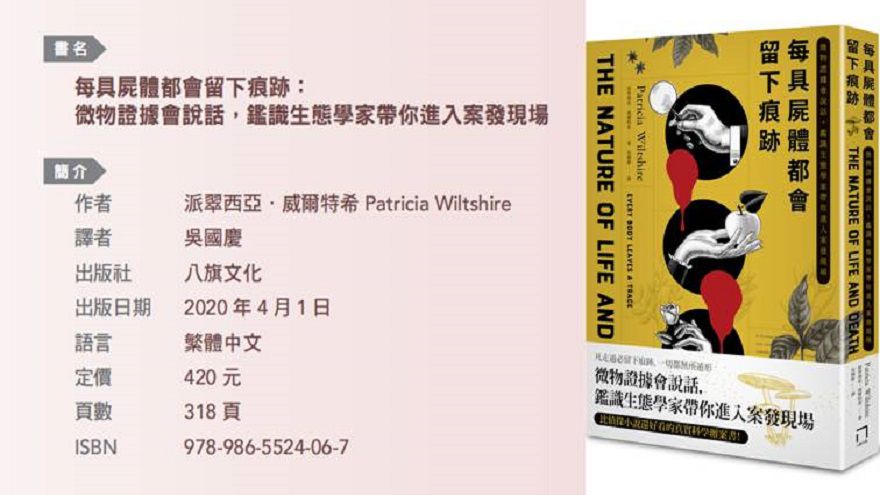

每具屍體都會留下痕跡

2020-06-03 / 記者 李林璦

近期討論度高的Netflix影集「誰是被害者」中,男主角利用鑑識科學一步步抽絲剝繭,揭開謎團靠近真相,而本書則由「鑑識生態學家」(ForensicEcologist)帶領讀者走入命案現場,利用自然界的證據線索如花粉、真菌孢子、土壤、微生物等,來協助指認嫌犯是無辜或有罪。這些平常隱藏在我們生活的環境裡微不足道的痕跡證據,卻能令真相無所遁形。 植物生長,而真菌分解。真菌是植物原料降解的主要生物。的確,...

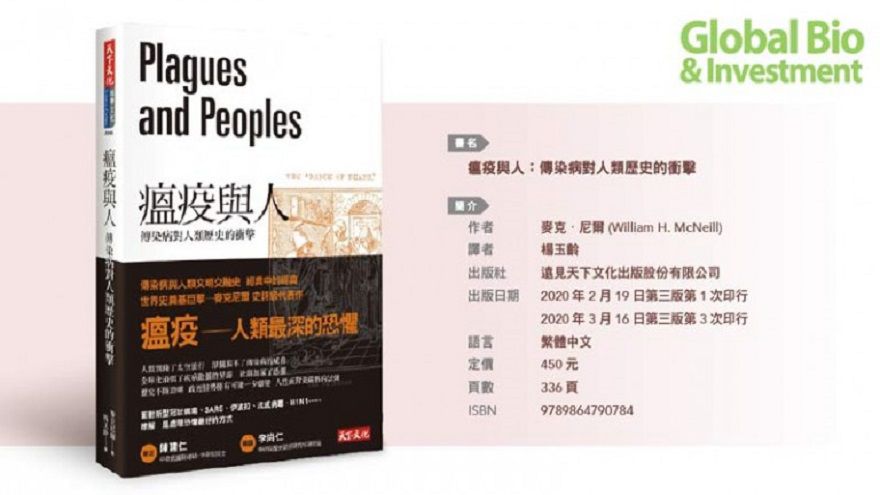

《瘟疫與人》探傳染病對人類歷史的衝擊

2020-04-30 / 記者 巫芝岳

人類實踐了太空旅行,卻擺脫不了傳染病的威脅。不論是新冠肺炎、SARS、伊波拉還是流感肆虐,面對與瞭解,是處理恐懼最好的方式。作者/鄭淳予醫師 難纏的感冒病毒另一類在未來仍對人類有著重要性(至少有此潛力)的流行病,最佳例子莫過於1918年至1919年間的流行性感冒。流行性感冒存在的時間已經相當長久了,而且它的流傳之快,引發的免疫期效之短,以及這類病毒的不穩定程度,都非常明顯。1918年至1919年,...

《大腦革命的12步》

2020-02-25 / 記者 李林璦

腦科學家鄭在勝開宗明義表示,大多數人在小時候都曾經充滿好奇心,但在進入學校後,為了應付忙碌的日常生活,通常會專注於手邊的工作,以用腦最少的方式度過時間,「受好奇心驅使並決定自行解開疑惑的經歷」明顯變少。本書將以趣味的方式帶領讀者用腦科學來解密日常生活中常見的問題,以及人工智慧、第四次工業革命(網路革命)未來的發展。 創意是如何產生的?直到目前為止,人類還沒找到「通往創意的捷徑」。關於創意的研究還在...

你有所不知的《藻的秘密》

2020-01-15 / 記者 吳培安

看似微不足道的藻類,在科學家和產業應用的加速開發下,已然從實驗室的狂想,蛻變成全球上看數十億美元的龐大商機,一躍成為再生能源的明日之星,成為解決全球能源危機的大功臣。作者/茹絲.卡辛吉(RuthKassinger)責任編輯/吳培安 1984年,美國藻類醇(Algenol)公司創辦人保羅・伍茲(PaulWoods)在加拿大西安大略大學主修遺傳學時,踏上以藻類製造乙醇的道路。我問他怎麼會有這個點子,他...

《大腦不邏輯》從各種「超自然」體驗 一窺大腦的秘密

2019-12-02 / 記者 巫芝岳

人類引以為傲的大腦,其實充滿了bug!若不懂它的邏輯,就只能等著它來整你。本書透過腦傷、精神疾病、夢境、催眠等狀況,帶我們認識大腦這個神祕又強大的黑盒子,如何執行各種任務。 打呵欠為什麼會傳染?「打呵欠會傳染」可不是什麼沒有根據的說法,而是已經獲得科學研究證實的普遍現象。我們不只是看到別人打呵欠時會打起呵欠來,連聽到打呵欠的聲音也同樣可以引發我們的呵欠。打呵欠的傳染現象甚至可以發生在不同物種之間,...

《我擁群像》一探人體內的微生物宇宙奧秘

2019-11-11 / 記者 劉端雅

微生物群落是指在特定生境中各種相互影響的微生物的總和。它至關重要,可大幅度改變藥物的效果,使藥物失效;但若運用得當,也能發揮相輔相成的效果,使藥力提升。 過去數百年來,醫生一向都是用毛地黃(Digoxin)來治療心臟衰竭,它能使心搏更強、更慢,也更規律。但每十位患者,就有一人對毛地黃沒有反應。元凶是一種叫做遲緩愛格士氏菌(Eggerthellalenta)的腸道菌,它會使毛地黃喪失活性,變成不具藥...

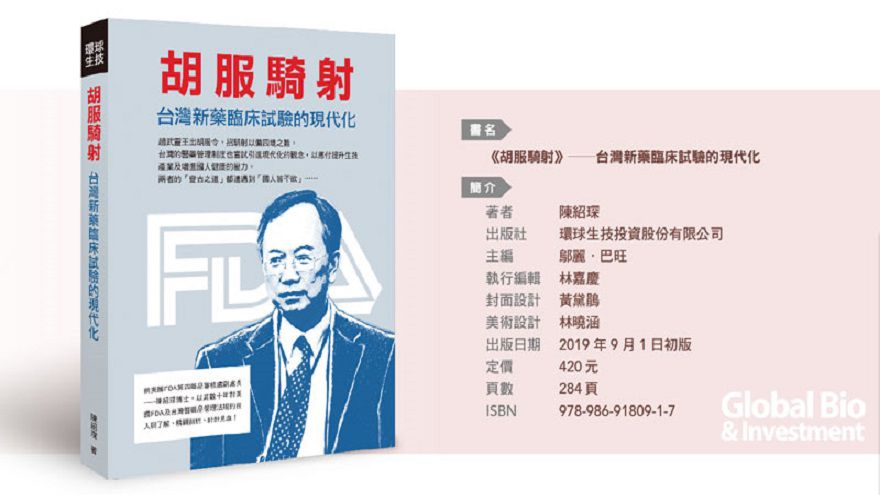

《胡服騎射》臺灣新藥臨床試驗的現代化

2019-10-05 / 編輯部

要借鏡「胡人」的那一套,就要先深度瞭解「胡服」和「騎射」的內涵;作者陳紹琛博士以數十年對美國FDA及台灣醫藥品管理法規的投入與了解,以戰國時期趙武靈王「胡服騎射」所採取的改革,譬喻台灣師法歐美先進國家的制度,改革國內新藥臨床法規的歷史與過程中,到底學會了多少其中的精髓,又遭遇到多大的阻力;台灣的產業界在生技製藥現代化的努力中,碰到了什麼困難…,本書對這些議題有詳細且精闢的探討。 臺灣...

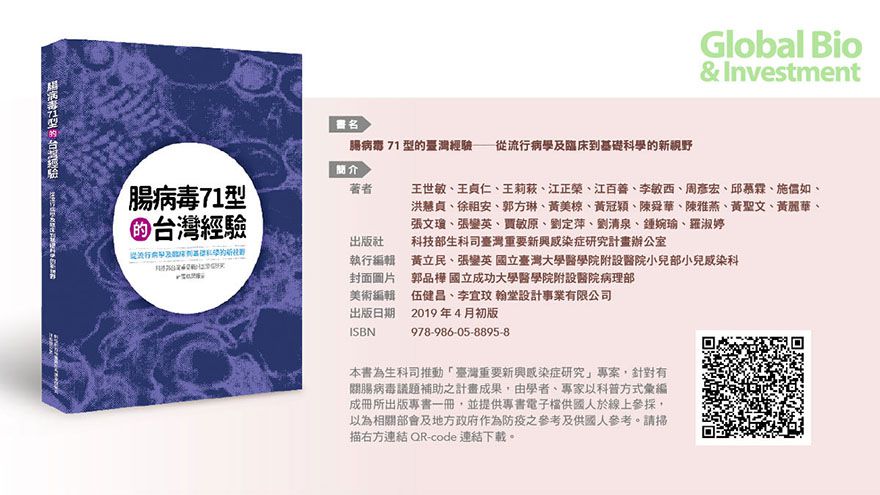

《腸病毒71型的臺灣經驗》

2019-08-30 / 記者 吳培安

為了促進國人對腸病毒的瞭解,更聚焦於易造成重症的腸病毒71型感染議題,科技部商請國立臺灣大學醫學院小兒科黃立民教授,號召國內腸病毒研究學有專精的專家,通力合作,編寫這本科普專書,希望藉此書增進國人對腸病毒疾病的瞭解,日後在面對腸病毒防治與應變,特別是對家有學齡前幼童的新手家長們,都能功力倍增。 腸病毒71型疫苗開發期間,我最常聽到人家說:「只要有錢就可以買得到,為何自己要開發?」在這段漫長的研發時...

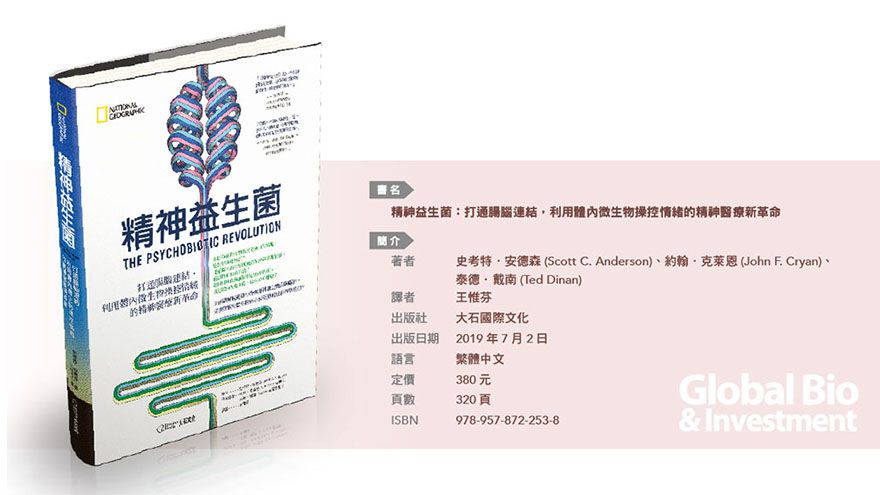

《精神益生菌》打通腸腦連結

2019-07-22 / 記者 巫芝岳

乾癬和溼疹這類皮膚病,與多發性硬化症這類腦部問題有何關係?出人意料地,關聯正是腸道微生物相。這是一部關於近年來取得突破性進展的「腦腸軸線」的發現史和醫學史,全面講解腸道微生物與腦神經之間的關聯性。 微生物奇觀腸腦連結的科學研究結果往往違反直覺,處處都是驚奇。在本書中你會發現許多意想不到的腸腦關連。例如:嬰兒需要腸道細菌才能正常發育。研究顯示在無菌環境中飼養的鼠崽,會比較容易焦慮並出現某些認知缺陷。...

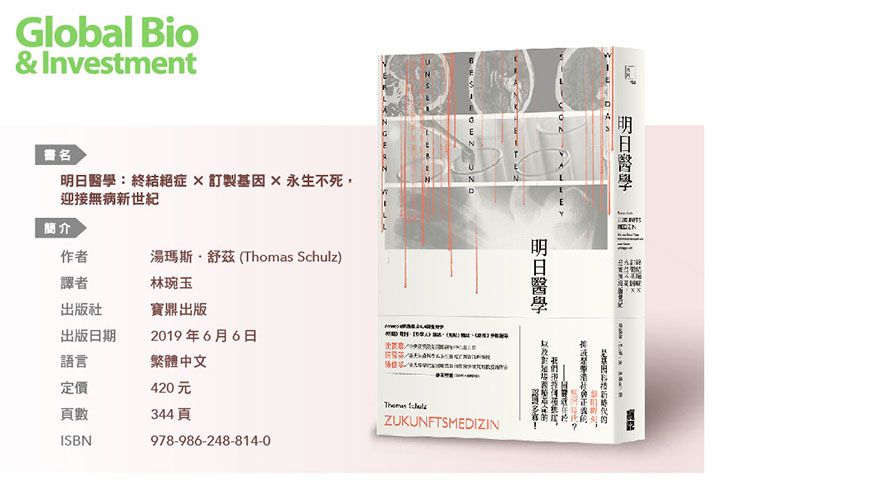

《明日醫學》終結絕症×訂製基因×永生不死

2019-07-03 / 記者 吳培安

基因療法、人工智慧、機械診斷······這些聽來高度專業的名詞,如今已經從實驗室邁向產業和醫療體系,也將為人類的醫療推開一扇嶄新的大門。面對未來將成為你我生活一部份的明日醫學,我們該從什麼樣的角度來了解它? 醫療是個全球商機上兆的領域,而且相關產業的範圍非常廣泛。在多數國家,國民生產毛額中的最大宗支出就是醫療相關項...