重現病理特徵!《Nature》子刊:ALS病人來源iPSC模型 篩出潛力組合療法

2025-12-10 / 實習記者 康育華

美國時間11月24日,一項針對肌萎縮性側索硬化症(ALS)治療的研究,從100多位散發性ALS患者建立誘導型多潛能幹細胞(iPSC)庫,進一步分化出運動神經元,重現ALS患者體外模型,並進行藥物測試,找出一組極具潛力的組合療法,有望運用於ALS病患改變疾病進程。研究結果已發表於《NatureNeuroscience》。ALS是一種嚴重的神經退化疾病,特徵為運動神經元逐步喪失。長久以來,ALS其中的...

熱門減重藥如何關掉食慾?《Nature》揭GLP-1讓大腦伏隔核沉寂、抑制食物噪音

2025-12-10 / 實習記者 康育華

美國時間11月17日,美國賓夕法尼亞大學(UniversityofPennsylvania)神經外科醫師CaseyHalpern團隊,首度將電極植入人類大腦伏隔核(nucleusaccumbens),直接測量GLP-1(胰高血糖素樣胜肽-1)類肥胖藥物對大腦活動的影響,並分析伏隔核電訊號與「食物噪音」及強迫性進食行為出現的關聯性。研究結果已發表在《Nature》。肥胖及其衍伸的相關疾病,往往伴隨著...

免疫活化+營養不足引發新細胞死亡途徑!《Cell》首揭mitoxyperilysis助消滅癌細胞

2025-12-10 / 實習記者 康育華

美國時間11月28日,美國聖猶達兒童研究醫院(St.JudeChildren’sResearchHospital)研究團隊發現「先天免疫活化+營養不足」會引發粒線體長時間停留在靠近細胞膜的位置,造成局部的氧化性傷害,最後讓細胞走向自我毀滅,這種不同於以往發現的細胞死亡形式,研究人員將其命名為「粒腺體氧化死亡(mitoxyperilysis)」。在癌症模型中亦可啟動mitoxyperil...

《Science》揭頭部外傷慢性創傷機制 竟與阿茲海默症相似?!

2025-12-10 / 實習記者 康育華

美國時間10月30日,波士頓兒童醫院、麻省總醫院Brigham醫療體系與波士頓大學的研究團隊,分析了數十位個案的前額葉皮質神經元,發現慢性創傷腦病變(CTE)的腦部基因體受損模式與阿茲海默症(AD)相近,而這些變化與有反覆頭部衝擊(RHI)卻無罹患CTE的患者不同。研究結果已發表在《Science》。CTE是一種與RHI相關的神經退化性疾病,兩者都可能造成腦損傷,但在生理上卻有所不同。CTE常見t...

《Cell Stem Cell》首個人造全人源骨髓問世!助減少動物模型使用

2025-12-10 / 實習記者 康育華

美國時間11月18日,瑞士巴賽爾大學(UniversityofBasel)與巴賽爾大學醫院(UniversityHospitalBasel)生醫團隊,利用羥磷灰石(hydroxyapatite)與多能幹細胞(pluripotentstemcells)打造出一套體外骨髓系統,重現了骨骼內包含多種細胞、血管與神經的複雜維環境——工程化血管化成骨細胞生態位(engineeredv...

生病累到不想社交?《Cell》揭介白素引發神經機制讓個體「主動」社交退縮

2025-12-01 / 實習記者 康育華

美國時間11月25日,麻省理工學院(MIT)與哈佛醫學院(HarvardMedicalSchool)的研究團隊發現,在動物界中,個體生病時介白素-1β(interleukin-1β)會與腦部背縫核(dorsalraphenucleus,DRN)神經元上的受體IL-1R1結合,啟動神經迴路,引發個體社交退縮(socialwithdrawal)的行為,但並不會引發嗜睡或遲鈍等「精神...

標靶治療再進化!《Science》電磁導航奈米機器人更精準遞藥、可生物分解

2025-11-27 / 實習記者 康育華

美國時間11月13日,瑞士蘇黎世聯邦理工學院(ETHZürich)團隊開發出一項標靶給藥系統——Navion電磁導航系統(eMNS),結合臨床用磁場、精密導管及可生物分解的微膠囊,可在人體內精準控制與釋放藥物,並在動物模式中完成驗證,成為推動微型機器人應用在標靶療法的關鍵里程碑。研究結果已發表在《Science》。藥物進入人體給藥的途徑會決定藥效強度、持續時間及整...

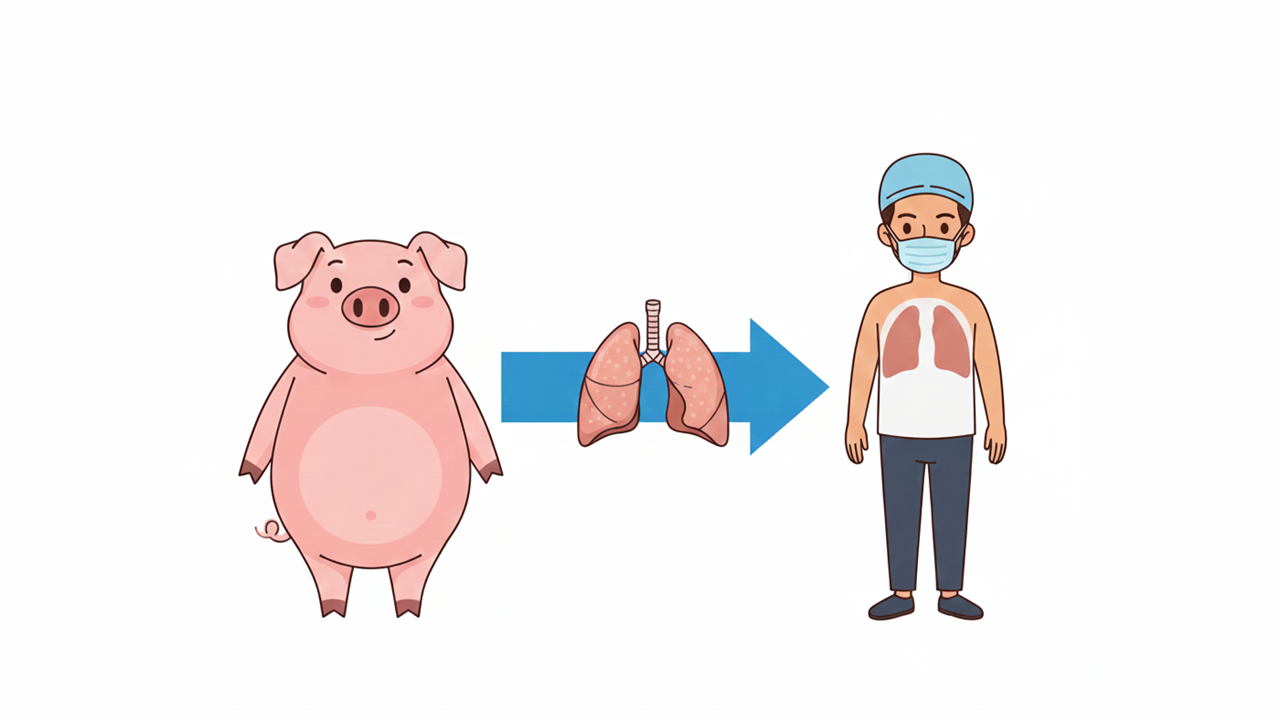

《Nature》首次多體學動態追蹤!全面解析豬腎異種移植至排斥免疫反應

2025-11-27 / 實習記者 康育華

美國時間11月13日,紐約大學格羅斯曼醫學院(NYURobertI.GrossmanSchoolofMedicine)外科團隊,將基因改造的豬肺移植到已死亡並以呼吸器維持生命跡象的受體身上,於移植後的61天內,持續以多體學(muti-omics)追蹤,進而了解從移植器官到出現排斥現象過程中,免疫細胞之間的互動變化動態。研究結果已發表在《Nature》。器官短缺問題促使研究人員積極尋找可移植的器官來...

第一型糖尿病新曙光!首證人類胃類器官可重編程胰島素細胞、分泌胰島素

2025-11-11 / 實習記者 康育華

美國時間11月6日,威爾康乃爾醫學院(WeillCornellMedicine)黃曉峰博士與北京大學夏青醫師團隊共同研究,透過精確組合的遺傳因子,可將人類胃類器官(hGOs)在體內重編程成具功能性胃來源胰島素分泌細胞(GINS)。未來有望發作為自體細胞治療策略,減少第一型糖尿病(T1D)患者對供體胰島細胞及全身性免疫抑制的依賴。研究結果已發表在《StemCellReports》。第一型糖尿病源自於...

美南卡大學千人研究 揭牙周病恐與腦部白質病變斑點增加有關?!

2025-11-11 / 實習記者 康育華

美國時間10月22日,南卡羅來納大學哥倫比亞分校(UniversityofSouthCarolina,Columbia)的研究團隊發現,患有牙周病的成年人,其大腦皮質下白質高訊號(whitematterhyperintensities,WMH)斑點增加的情況更明顯,顯示牙周病可能與腦部病變之間存在關聯。研究結果已發表在《NeurologyOpenAccess》。腦小血管疾病(CSVD)則是一種慢性...

抗癌新發現!《Nature》揭「微環境」重塑癌細胞抗「鐵凋亡」機制

2025-11-11 / 實習記者 康育華

美國時間11月5日,哈佛大學陳曾熙公共衛生學院(HarvardT.H.ChanSchoolofPublicHealth)的團隊研究,發現擴散至淋巴結的轉移性黑色素瘤,在特定環境下會依賴鐵凋亡抑制蛋白(FSP1)啟動一種抵抗鐵細胞凋亡(ferroptosis)的保護機制,藉此在新環境中存活與擴散。研究團隊認為,針對這項代謝依賴機制的抑制,未來有望成為黑色素瘤轉移治療的新策略。研究結果已刊登於《Nat...