雪梨科大開發粒線體「溫和去偶聯劑」促細胞燃燒更多卡路里!?

2026-01-06 / 編輯部

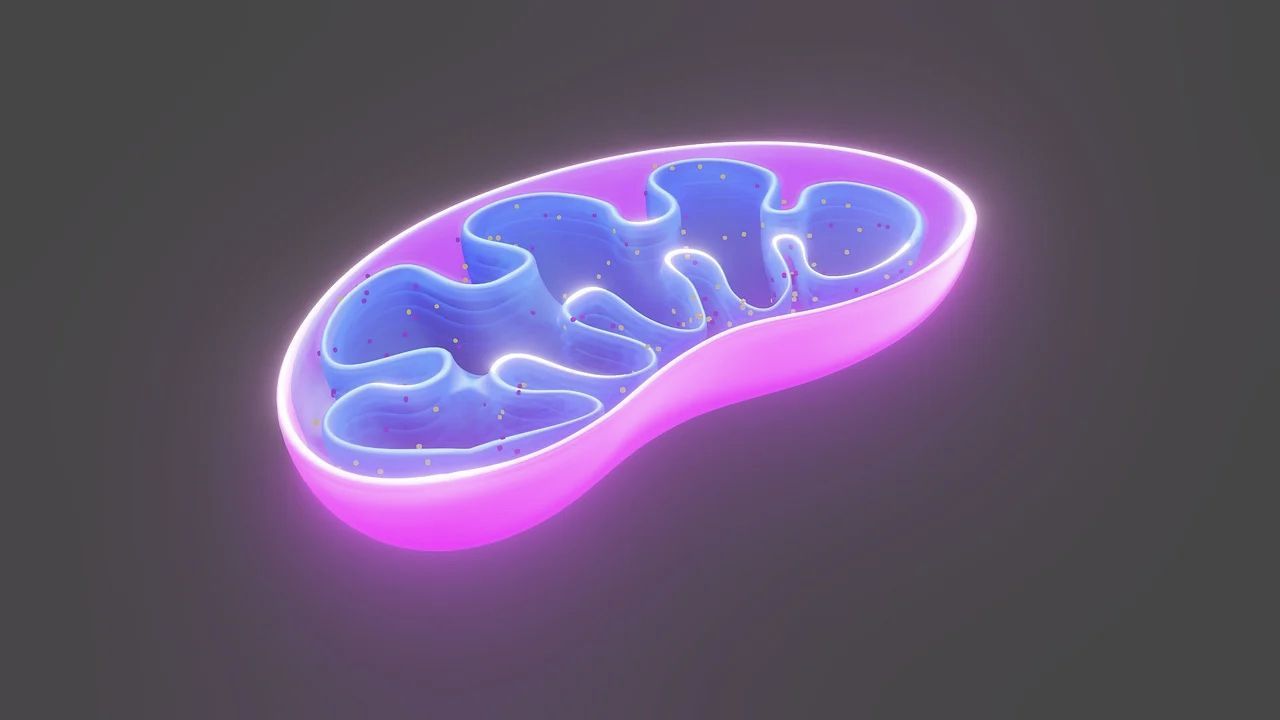

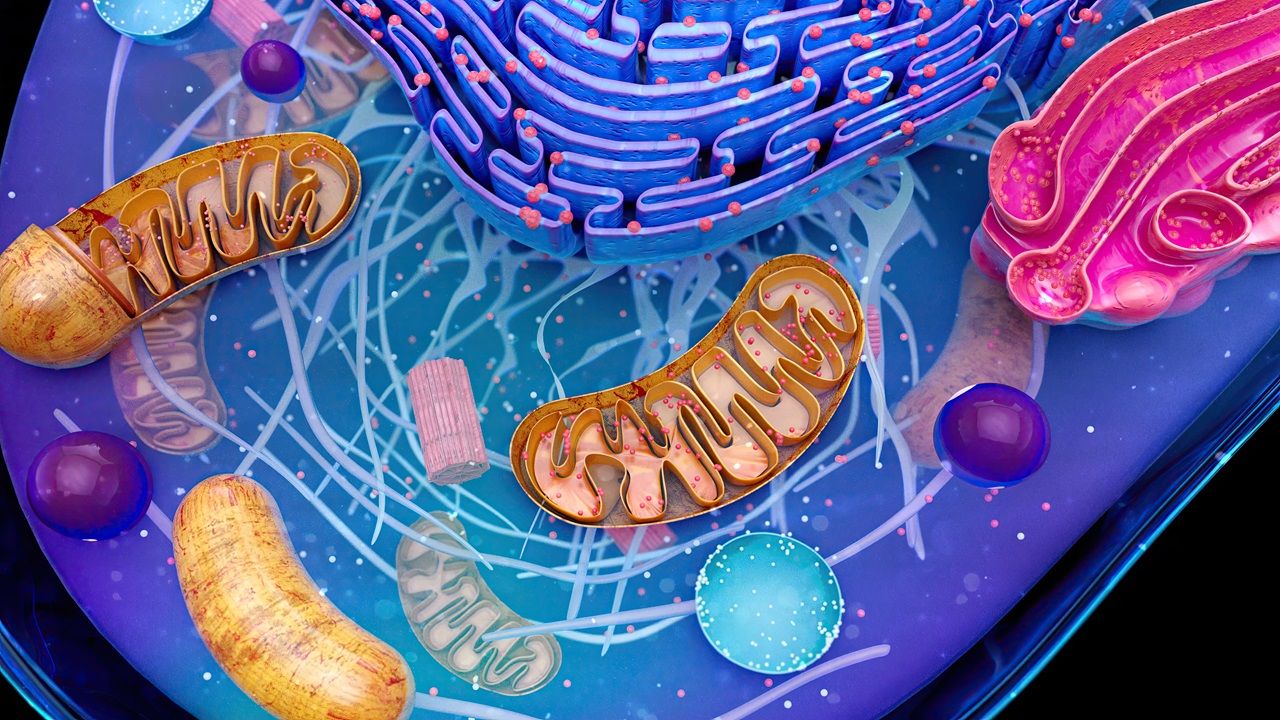

美國時間5日,澳洲雪梨科技大學(UniversityofTechnologySydney,UTS)副教授TristanRawling帶領的研究團隊指出,其開發出一類新型實驗性化合物,可透過粒線體「溫和去偶聯」的機制,在安全可控的前提下提升細胞能量消耗,為抗肥胖藥物開發提供一條兼顧療效與安全性的新路徑。這項研究發表於學術期刊《ChemicalScience》。 粒線體常被稱為細胞的「能量工廠」,負責...

《Nature》揭粒線體FDX2調控開關 為罕病小腦脊髓萎縮症開創新治療

2026-01-06 / 實習記者 康育華

美國時間12月10日,麻省總醫院暨布萊根婦女醫院(MassGeneralBrigham)與博德究所(BroadInstitute)的研究團隊,透過秀麗隱桿線蟲(Caenorhabditiselegans,C.elegans)的正向遺傳學(forwardgenetics)模型,從粒線體鐵硫簇生和的路徑中,找出可能影響弗里德希氏共濟失調(FA,又稱小腦脊髓萎縮症)的遺傳修飾因子FDX2與NFS1,並且...

《Nature》揭癌症轉移機轉!靠偷神經粒線體續命、擴散

2025-06-30 / 實習記者 康育華

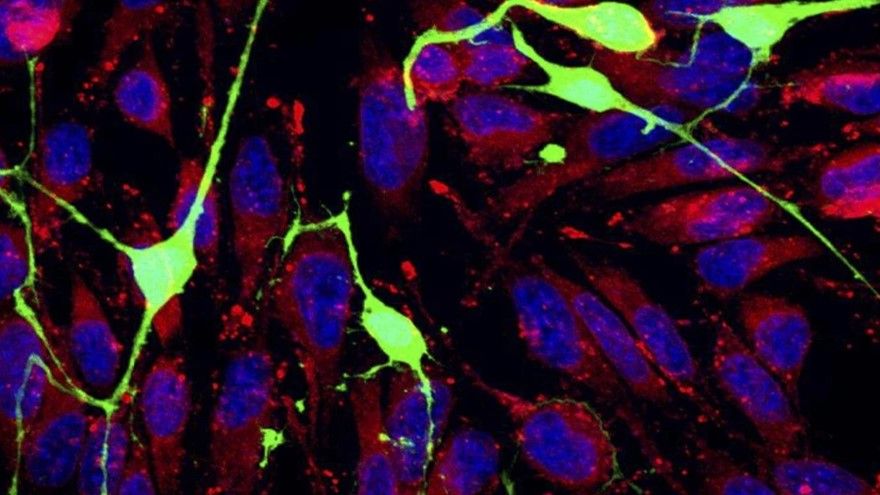

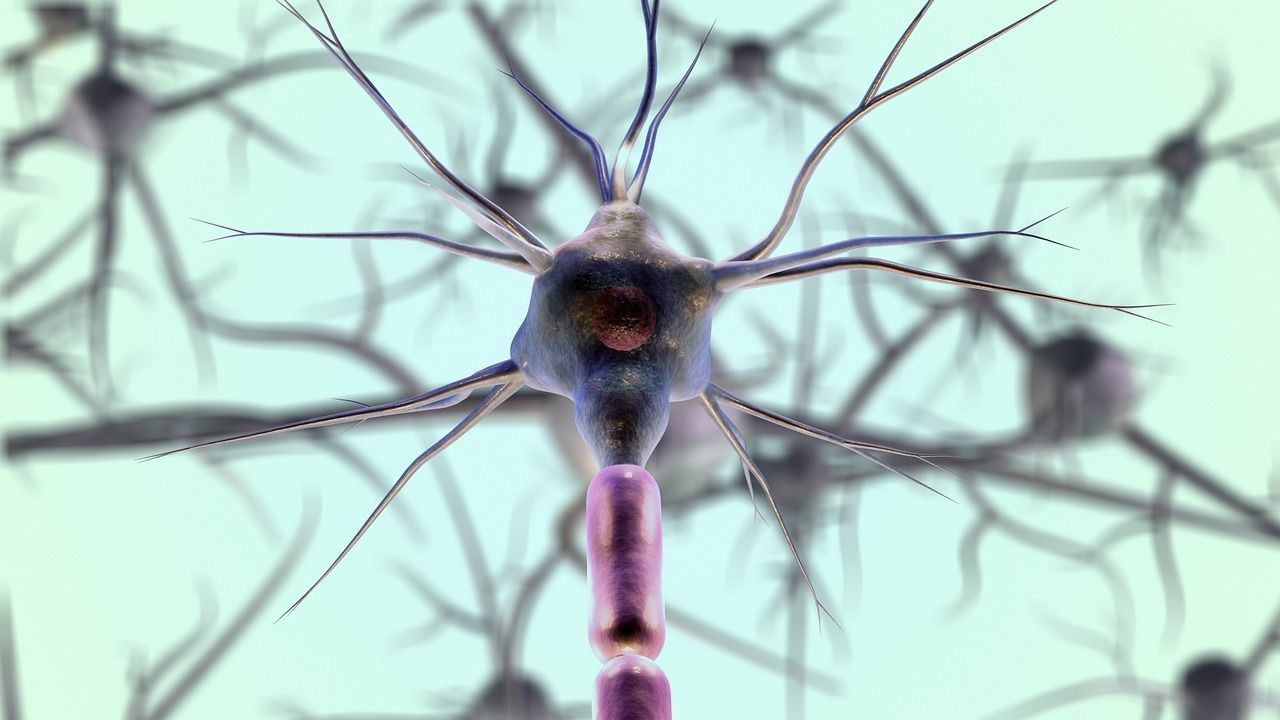

近(25)日,美國南阿拉巴馬大學(UniversityofSouthAlabama)研究團隊發現癌細胞會在神經細胞之間,長出超細管道,從中竊取神經細胞內的粒線體,藉此提升自身在血管中穿梭及對環境壓力的存活能力。該研究揭示癌症轉移的新潛在機轉,未來有望成為治療新靶點,研究結果已發表於《Nature》。科學家早已知道癌細胞會「挾持」神經系統來促進自身增長。為了深入瞭解這個過程,南阿拉巴馬大學癌症神經生...

《Nature》揭首張全腦粒線體地圖!助解開老化大腦疾病之謎

2025-04-10 / 實習記者 康育華

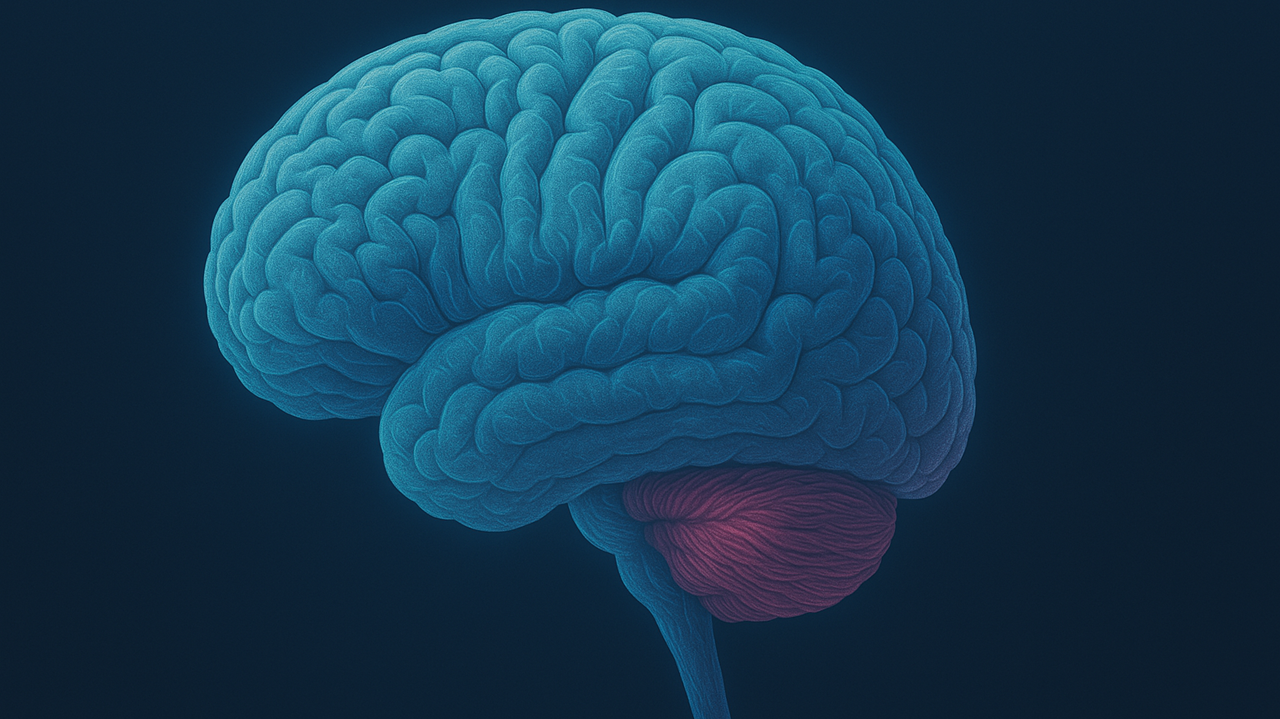

3月26日,美國哥倫比亞大學研究團隊,開發一種物理體素化(physicalvoxelization)方法,將大腦冷凍切片、逐片分析各個腦片的粒線體密度,進而建構首個「大腦粒線體地圖」(MitoBrainMap),有望用於預測與粒線體數量變化相關的老化疾病或精神疾病。研究結果發表在《Nature》期刊。 大腦是一個極度活躍的器官,每一個思考、記憶、活動,乃至於神經元接發訊號都需要消耗能量,約占了人體...

不僅是細胞發電廠!《Nature》揭粒線體特殊亞群

2024-11-18 / 記者 李林璦

美國時間6日,紐約斯隆-凱特琳紀念癌症中心(MSKCC)研究團隊發現,粒線體除了具有「細胞發電廠」的功能外,在營養供應短缺時,粒線體會分成兩種亞群,一種專注產生能量,一種則致力於製造細胞所需的關鍵分子,這樣的分工可以幫助細胞更有效治癒傷口,但也發現癌細胞可能會運用這樣的機制來加速成長。該研究發布於《Nature》。粒線體不只會產出ATP,也會形成蛋白質和其他必須分子中的一些胺基酸,當細胞有充足的食...

《Nature》首揭粒線體自帶「排除受損」機制 盼助粒線體相關疾病研究

2024-08-23 / 記者 巫芝岳

近(21)日,加拿大多倫多病童醫院(TheHospitalforSickChildren)的研究人員,首次清楚揭示粒線體內膜褶皺(mitochondrial cristae)上,快速且短暫的重塑(remodelling)機制,這些褶皺若有部分受損,粒線體具有一套自我修復的機轉,能避免其損傷擴大,該研究發表於頂尖期刊《Nature》。有如「細胞發電廠」的粒線體,擁有外膜和內膜的雙層膜構造,其中內膜褶...

《Science》看到食物5分鐘 肝臟就做好消化準備!

2024-05-03 / 記者 李林璦

近日(4月26日),德國馬克斯普朗克研究院(MaxPlanckInstitute,MPI)代謝研究所研究人員在動物實驗上發現,當小鼠飢餓,但只能看到和聞到食物,卻不能吃掉食物時,大腦中神經細胞活化會讓肝臟粒線體在幾分鐘內發生變化,為代謝醣類做好準備,這項機制的發現可能為第二型糖尿病治療開闢新途徑。該研究發表於《Science》。在此項研究中,研究人員讓小鼠處於16小時的飢餓狀態,即使看到或聞到食物...

《Nature》子刊:靶向粒線體藥物逆轉高脂飲食肥胖 有助治療肥胖、糖尿病

2024-05-02 / 實習記者 鐘御慈

4月30日,瑞典卡洛林斯卡學院(KarolinskaInstitutet)醫學大學研究團隊發現,高脂飲食(HFD)的C57BL/6N雄性肥胖小鼠接受口服粒線體轉錄抑制劑(inhibitorofmitochondrialtranscription,IMT)後,脂肪代謝增加且體重明顯減輕,恢復了對葡萄糖的正常耐受性,有望成為肥胖和第2型糖尿病的治療策略。此研究發表於《NatureMetabolism》...

《Nature》癲癇、帕金森氏症 竟與粒線體有關!?

2024-04-10 / 實習記者 鐘御慈

近(4)日,赫爾辛基大學(UniversityofHelsinki)研究團隊發現,POLG基因變異會影響粒線體在抗病毒防禦中的作用,導致逐漸惡化的神經退行性疾病發生——粒線體隱性共濟失調症候群(MitochondrialRecessiveAtaxiaSyndrome,MIRAS)。此研究發表於《Nature》上。 粒線體是正常細胞功能不可或缺的一部份,它們負責真核生物的能量...

《Advanced Science》首揭阿茲海默粒線體功能障礙機制 小分子藥可望逆轉!

2024-01-30 / 記者 巫芝岳

近(18)日,加州斯克里普研究所(TheScrippsResearchInstitute)的團隊,發現了阿茲海默症患者神經元粒線體能量受損的證據,若使用特定小分子藥物治療,逆轉粒線體的功能障礙,則可望改善神經元突觸喪失(synapticloss)的情況。該研究發表於期刊《AdvancedScience》。過去雖有證據指出,阿茲海默症可能與粒線體代謝功能障礙(dysfunctionalmitocho...