Shinobi聯手Panasonic、CiRA 開發低成本iPS-T細胞療法平台;Lumicell乳癌術中即時檢測平台 獲FDA批准;三顧、臺大團隊幹細胞治膀胱無力研究 登歐洲泌尿科醫學會

2024-04-19 / 環球生技

《臺灣》三顧、臺大團隊幹細胞治膀胱無力研究登歐洲泌尿科醫學會 今(19)日,三顧(3224)宣布其與臺大醫院張尚仁醫師帶領的泌尿科團隊,運用三顧研發的專利M-Cell纖維母細胞(高聚合劑型人體幹細胞),發現將人體幹細胞注射於膀胱無力的老鼠膀胱後,可以促使器官組織修復改善。此研究也已於日前舉辦的歐洲泌尿科醫學會中發表,並獲得最佳論文獎肯定。 《臺灣》「環球生醫新創CEO同學會」台灣工研新創協會、Te...

諾和諾德、國內iPSC專家曝:iPSC應用潛力廣 製造、效價分析待完善

2024-04-10 / 記者 巫芝岳

今(10)日,由昱星生技和台灣醫界聯盟基金會主辦的「iPSC的潛力與應用座談會」中,諾和諾德(NovoNordisk)醫學總監MatthewDaniels、醫界聯盟執行長林世嘉、昱星執行長張郁芬,以及安美睿生技營運長何佳樺,分享了誘導型多潛能幹細胞(iPSC)和再生醫學領域的最新趨勢,以及製造和法規層面等挑戰。諾和諾德MatthewDaniels:全球大廠紛投入iPSC應用製造、效價分析待完善諾和...

癌相關基因出現率逾兩成?! 以研究:需重視多潛能幹細胞培養監控

2024-01-29 / 記者 吳培安

日前(9日),以色列希伯來大學(HebrewUniversity)發表研究,發現人類多潛能幹細胞(hPSC)在培養過程中,超過兩成會出現與癌症相關的基因突變,這些突變不只是會影響細胞的生長優勢,也會影響細胞分化的命運(cellfate)。研究團隊表示,在多潛能細胞培養過程中加入常規檢查非常重要,因為這些細胞可能會使得幹細胞研究得出錯誤的結論,或是被用在臨床的再生醫療之中,使用時必須加以警覺。這項研...

幹細胞製程突破!通用幹細胞免塗層iPSC培養技術登上《Cell Transplantation》

2023-09-25 / 記者 吳培安

近日,通用幹細胞(7607)宣布,其在人類誘導性多潛能幹細胞(iPSC)培養技術取得重大進展,開發出不需要預先將貼附基質做塗層,iPSC便能直接貼附、正常生長,並長期維持幹細胞特性及染色體的穩定的新型培養基。此最新開發成果,也已發表並獲刊登於《CellTransplantation》。 通用幹細胞表示,iPSC相較於體細胞與其他幹細胞,具有無限增殖、且能分化成人體所有種類細胞,在細胞治療上具有龐大...

昱星攜HCS Pharma、Molecular Devices 共探iPSC類器官篩藥技術

2023-07-28 / 記者 巫芝岳

昨(27)日,昱星生技(LumiSTARBiotechnology)㩦手來自法國及美國的合作伙伴——HCSPharma與MolecularDevices,於亞洲生技大會共同舉辦了焦點座談會,以「推進藥物篩選前沿研究」為主軸,分享如何運用創新的技術與平台,以體外3D類器官模型為基礎,減少試誤導致的資源浪費,縮短新藥的開發時程。會中,昱星執行長張郁芬提到,昱星專注於結合基因編碼...

心臟iPSC研究先驅吳慶明 當選美國心臟學會新任主席

2023-06-30 / 記者 劉馨香

近日,美國心臟學會(AHA)公布,心臟幹細胞醫學先驅研究者吳慶明(JosephC.Wu)將成為第87任主席(president),於7月1日上任;在為期一年的任期中,他將於2024年負責AHA一百週年慶典。現年52歲的吳慶明為美國史丹佛大學心血管中心主任、美國史丹佛大學醫學院SimonH.Stertzer醫學系及放射學系教授,在去(2022)年當選為臺灣中研院第33屆院士。吳慶明一生的研究事業專注...

昱星北美BIO成果豐碩! 幹細胞篩藥引大廠注目、力拚全球首個「自動化iPSC分化平台」

2023-06-12 / 記者 巫芝岳

美國時間6月8日,一連四天的2023北美生技展(BIO2023)正式落幕,臺灣由國科會率領超過50家國內廠商赴美展出,許多廠商陸續傳出捷報。其中,開發誘導型多潛能幹細胞(iPSC)相關應用的昱星生技表示,其將和MolecularDevices合作建置的全自動化「iPSC篩藥平台」,已在本次展會中吸引到國際大廠洽談合作;而另一項「iPSC分化」的自動化建置完成後,則可望成為全球首個自動化iPSC分化...

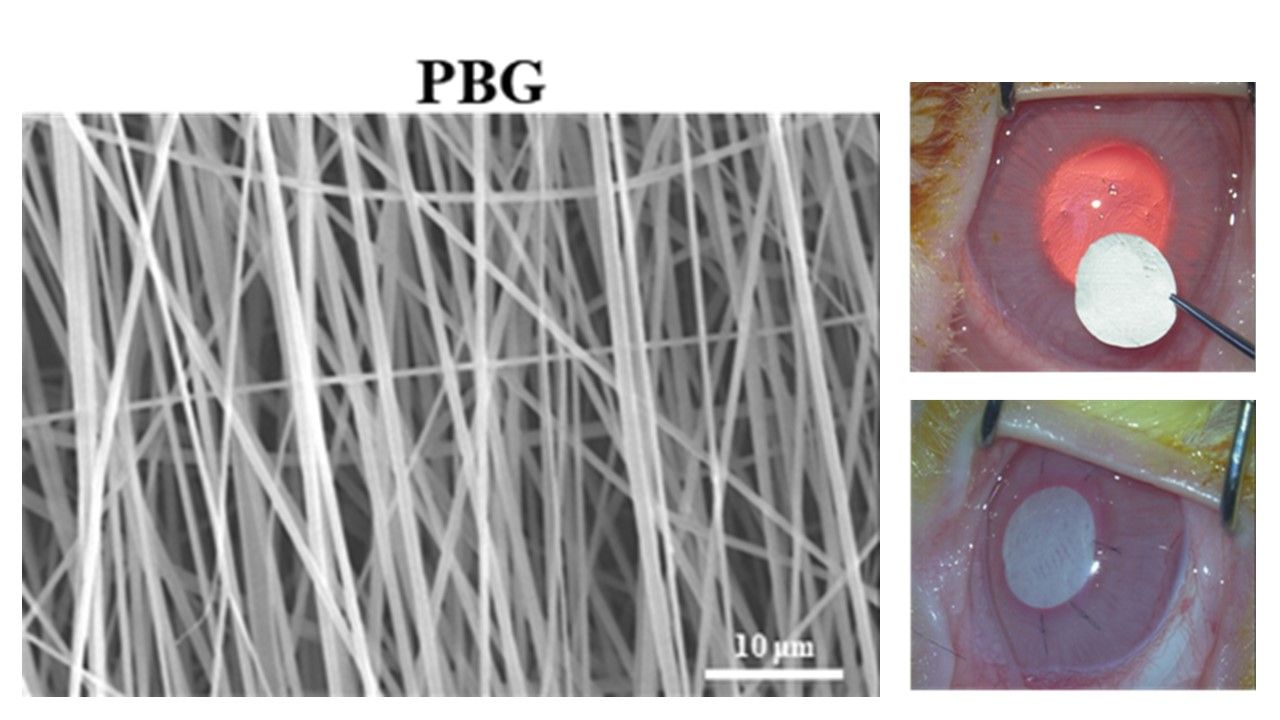

臺大研發電紡紗人工角膜 動物實驗成功促神經再生

2023-02-07 / 記者 劉馨香

今(7)日,臺大醫院和臺灣大學團隊成功研發「電紡紗」人工角膜,在動物實驗中證明,移植後可促進角膜神經再生。團隊研發的其他電紡紗生醫材質,也證明有促進「視網膜神經節細胞」分化及視神經修復的潛能。此研究結果已發表多篇論文在《國際分子科學雜誌》、《美國化學學會應用生物材料》等國際期刊。臺大醫院眼科教授,也是「臺大醫院高階眼表面與角膜神經研究中心」主持人陳偉勵指出,角膜神經密度佔全身之冠,任何傷害所造成的...

細胞治療最新趨勢解析! 昱星iPSC平台研發有成 明年台北生技園區擴大規模

2022-12-03 / 記者 巫芝岳

今(3)日,昱星生技在2022台灣醫療科技展中,主辦「解析細胞治療技術與挑戰」講座。除了介紹公司最新進展外,也邀請包括國家生技園區創服育成中心執行長沈家寧、義大先進醫療技術整合發展委員會執行副主任委員張肇松,以及資誠聯合會計師事務所、向榮生醫、台灣粒線體等產業專家,分享細胞治療最新趨勢。該講座由資誠聯合會計師事務所和義大醫院協辦。國發基金副執行秘書蔡宜兼致詞表示,昱星是國發基金重點栽培對象,從初創...

打造臺細胞治療研發、法規、臨床生態系! 自動化iPSC平台、病人RWE逐步到位

2022-10-07 / 記者 巫芝岳

今(7)日,由臺北市政府產業發展局主辦,於南港國家生技研究園區中舉行的「2022臺北生技小聚」中,以「細胞治療」為主軸,由園區創服育成中心執行長沈家寧、醫藥品查驗中心(CDE)諮詢輔導中心副主任湯依寧,以及亞東醫院研究副院長張至宏,分別分享了在園區資源、《特管辦法》等相關法規,和臨床實例上的最新現況。中研院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠致詞表示,本次為臺北市政府生技小聚首次在國家生技研究園區舉辦,他表...

.jpg)

.jpg)